![]()

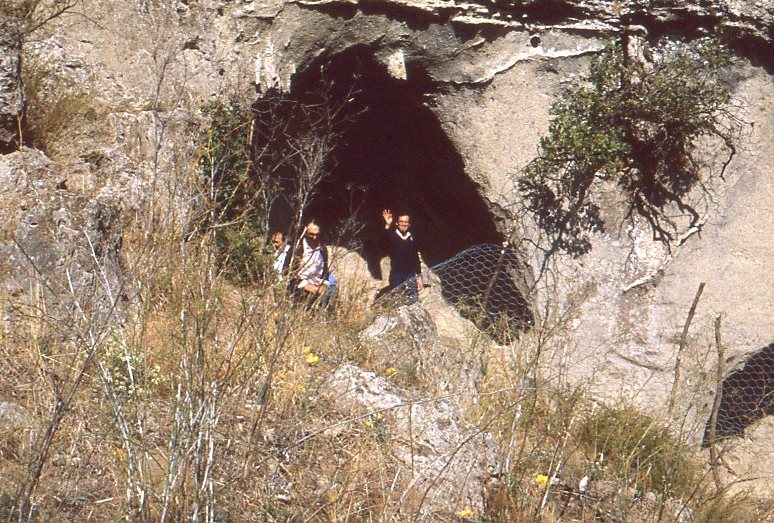

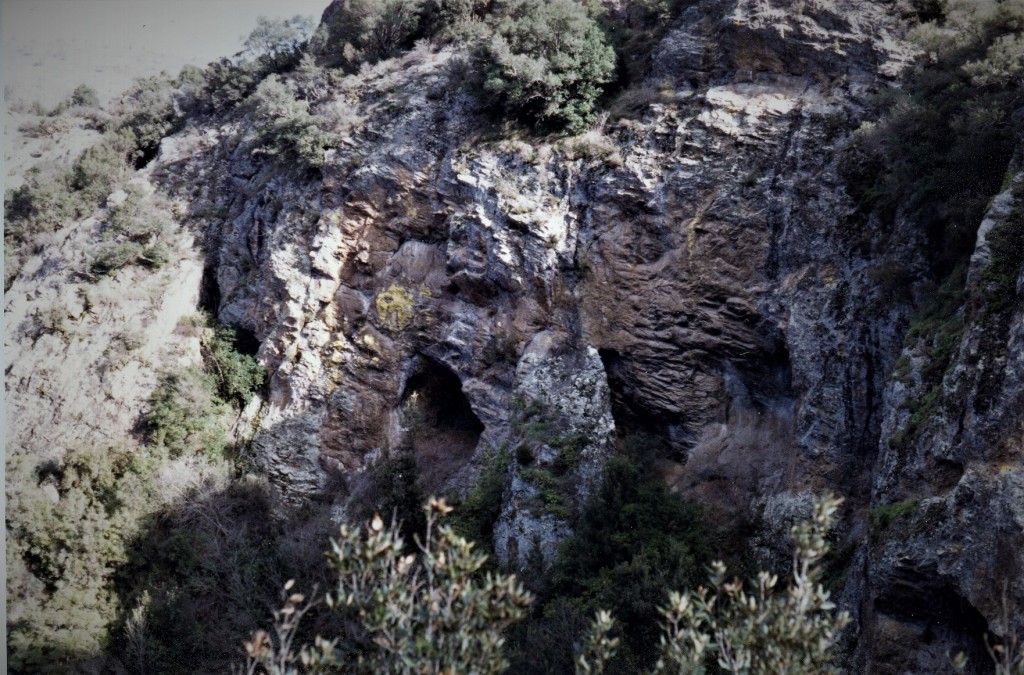

Petilia Policastro (KR), da www.funghiitaliani.it.

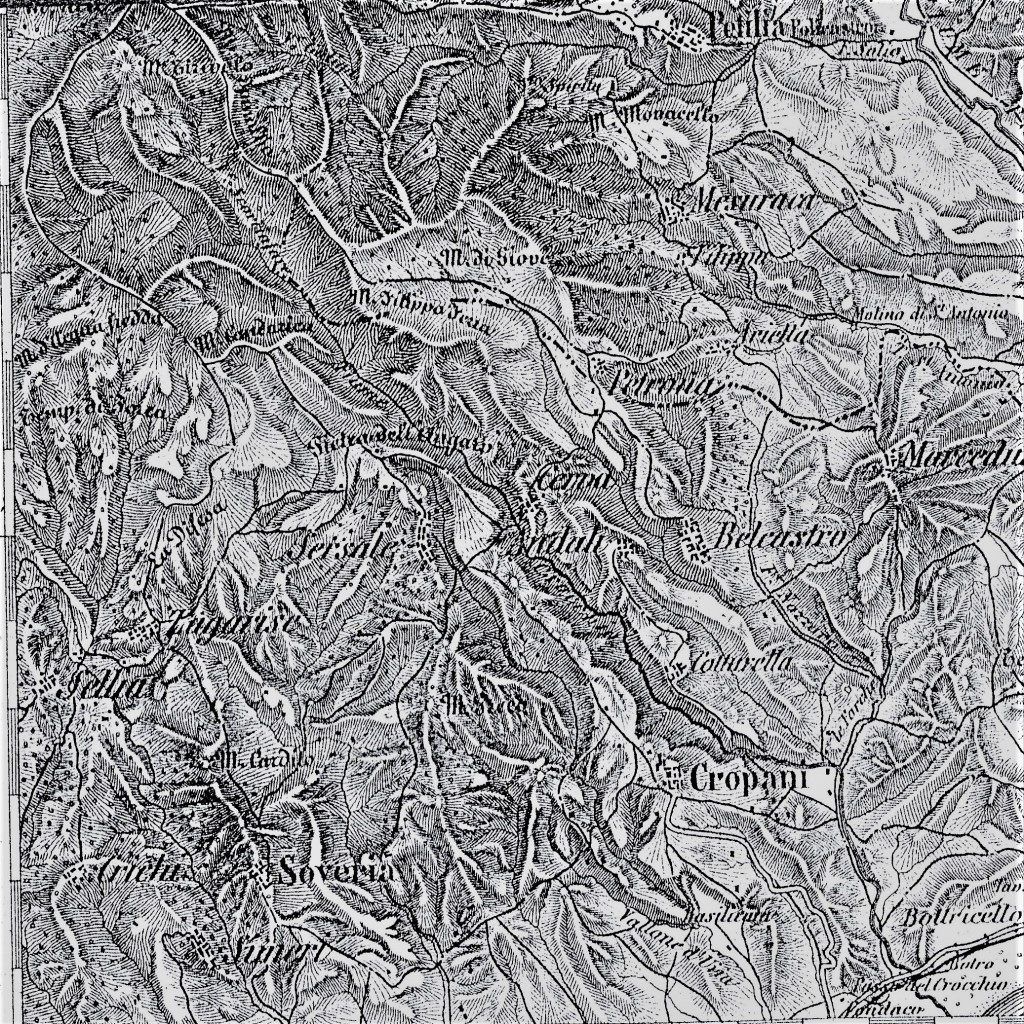

Allungato tra il massiccio del monte Gariglione e la valle del fiume Tacina, unico, tra quelli vicini, ad addentrarsi profondamente nella Sila, il territorio di Policastro conserva ancora oggi alcuni tratti caratteristici, che ci permettono di apprezzare alcune delle sue antiche peculiarità.

Una lettura che è possibile condurre anche studiando le caratteristiche dell’insediamento realizzato dai suoi abitanti che, nel periodo compreso tra alto e basso Medioevo, lo colonizzarono a più riprese,[i] attraverso una forma sparsa caratterizzata dalla residenza in “casali”,[ii] comune a tutta l’area collinare interna della Calabria centrale posta a ridosso del massiccio silano (Cosenza, Taverna), adatta e funzionale alla economia pastorale che caratterizzò la socialità di quelle antiche genti fin dalla loro originaria organizzazione politica.[iii]

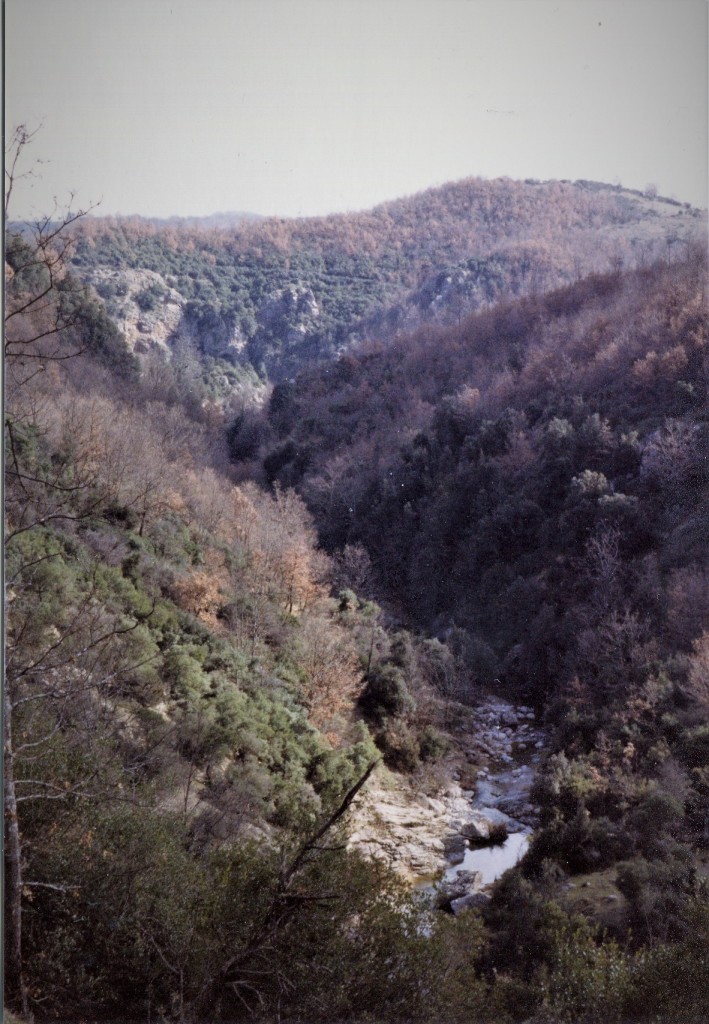

![]()

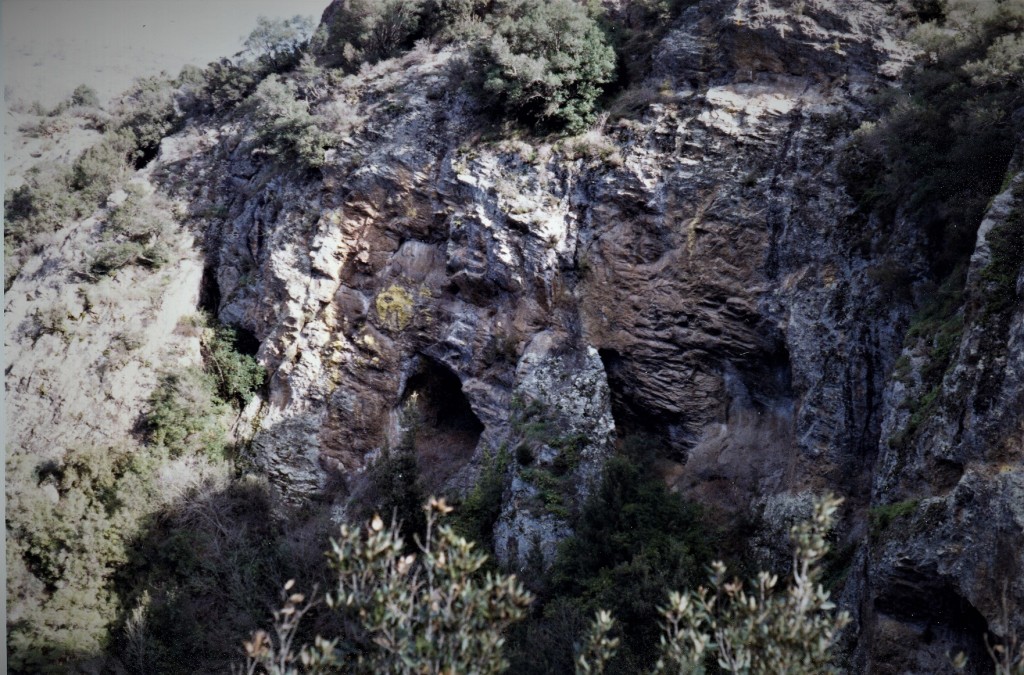

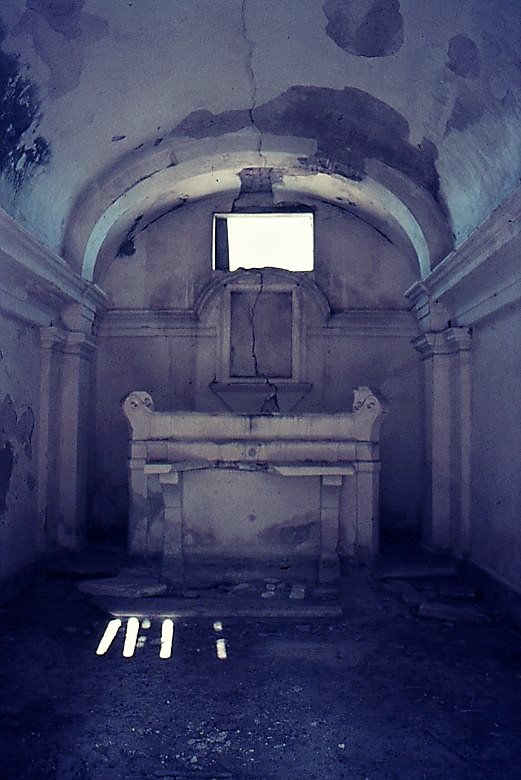

Panoramica della vallata del Tacina visibile da Petilia Policastro (KR).

Un abitato antico

Anche se la documentazione disponibile a riguardo risulta particolarmente esigua e controversa, l’esistenza della diocesi di ὁ τοῦ Пαλαιοϰάστρου (“Palaeocastri”) sembra riferibile ad epoca anteriore al Mille.[iv]

In relazione agli avvenimenti che interessarono i luoghi appartenenti all’arcidiocesi di Santa Severina durante questo periodo, possiamo avanzare l’ipotesi che questo toponimo, qualificando Policastro come un abitato fortificato di antica fondazione,[v] potrebbe aver trovato la sua genesi in tempi precedenti alla fase di “Incastellamento” (sec. IX-X), e successivi all’arrivo dei Longobardi nella parte settentrionale della regione (VII-VIII sec.), quando i territori di “Calabria” appartenenti all’arcidiocesi di Santa Severina e adiacenti alla Sila, mantenuti nel dominio dei Bizantini lungo tale confine, furono oggetto di aspre lotte, che trovarono coinvolti anche gli Arabi durante la seconda metà del sec. IX.[vi]

Il luogo compare nel suo stato arroccato e munito ancora agli inizi del dominio normanno, quando il Malaterra riferisce che, durante la spedizione che portò il duca Roberto e suo fratello Ruggero ad espugnare alcuni “castra Calabriae”, nell’anno 1065 il “castrum” di Policastro fu distrutto e tutti i suoi abitanti furono condotti dal duca “apud Nicotrum, quod ipso anno fundaverat”.[vii]

La distruzione del kastron/castrum, preludio alla costituzione della χώρας (“terra”) di Policastro (Παλαιοκάστρου),[viii] come risulta documentato dalla metà del sec. XII, lascerà segni evidenti nella sua struttura urbana dove, con l’avvento dell’età feudale, si rileva l’esistenza di un abitato strutturato in due nuclei ben distinti: il castello (castellum), luogo del potere signorile, eretto dai nuovi feudatari normanni in alto, sul posto verosimilmente occupato dalla precedente fortificazione bizantina distrutta (kastron), e la “terra” sottostante o “asti” (άστεως χώρας),[ix] soggetta al loro dominio.

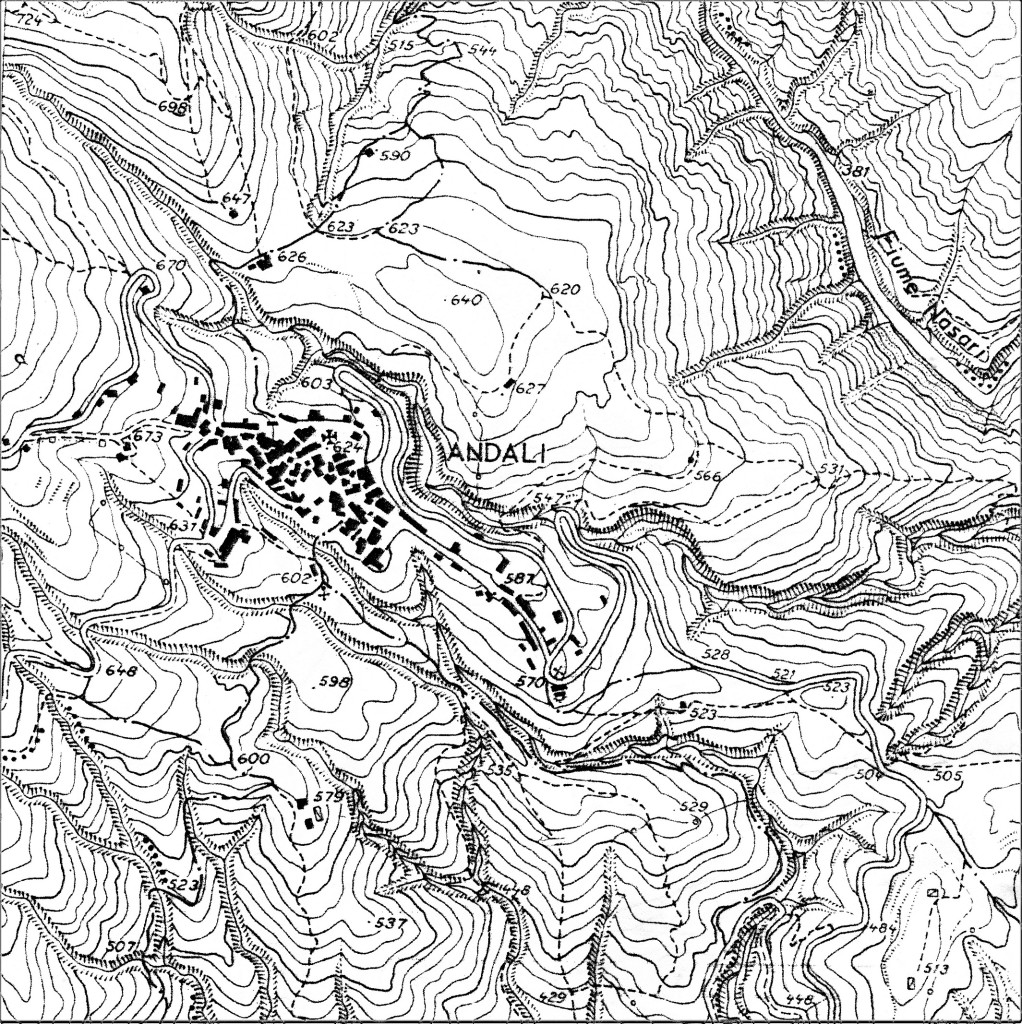

![]()

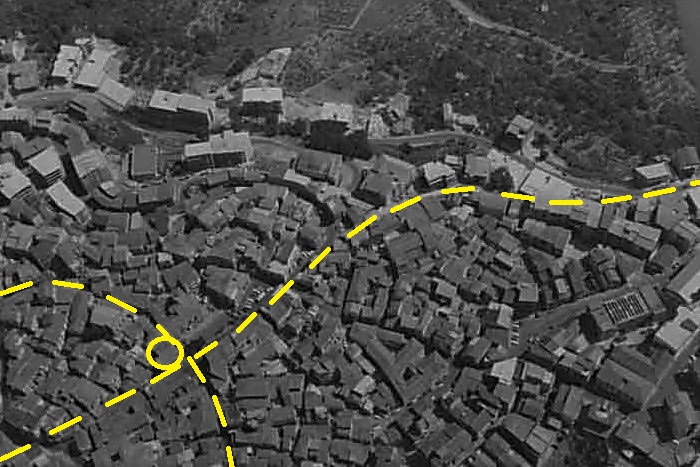

Petilia Policastro (KR), topografia della località (particolare della sez. 1:10000 del F. 237 della Carta d’Italia dell’IGM).

La forma urbis medievale

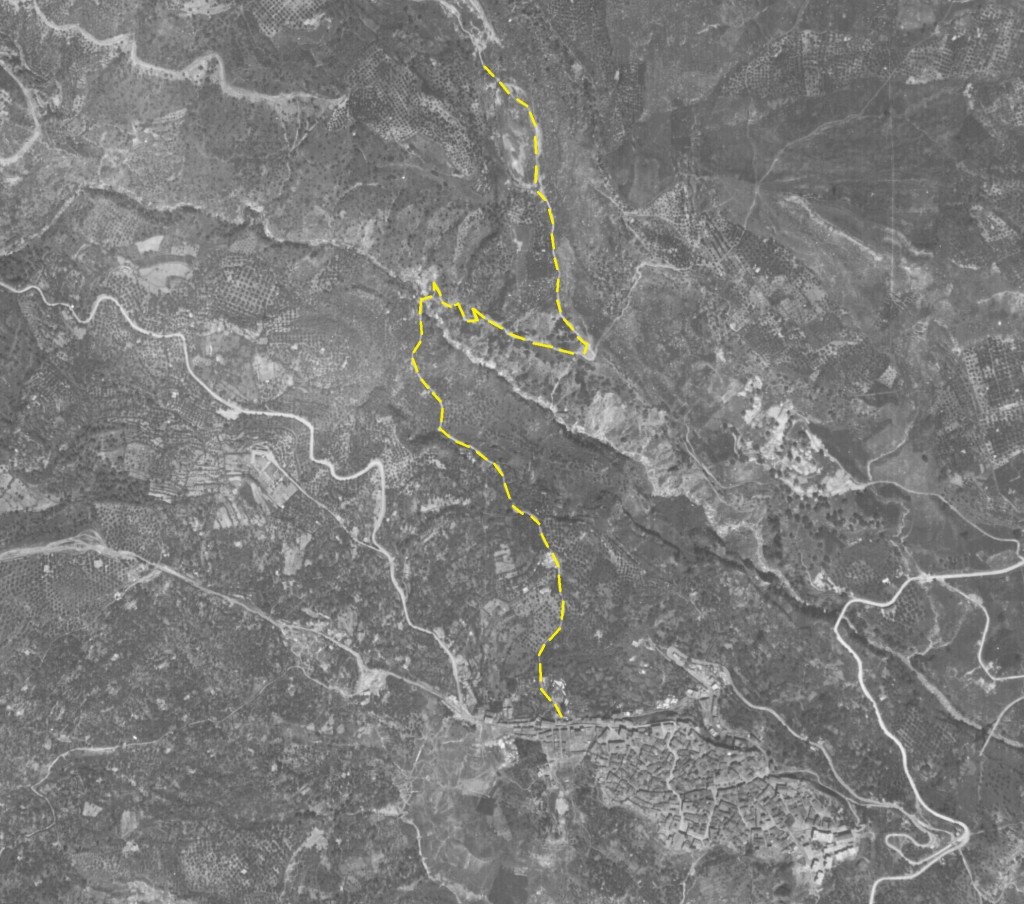

I due nuclei, che riassumono l’assetto urbano del luogo a seguito dell’introduzione del Feudalesimo, risultano evidenti all’indagine aerofotografica, che ci consente di circoscriverli con una certa precisione: il castello posto “in capite terrae praedictae versus occidentem”,[x] nel luogo più favorevole per sbarrare la via che, discendendo dalla Sila, si dirigeva verso i due principali attraversamenti del fiume Tacina, (quello presso Roccabernarda e quello presso San Pietro di Niffi), e la terra, dove era concentrato il principale popolamento del luogo, caratterizzata da un circuito murario di forma regolare ed ellittica, che racchiudeva l’area attorno all’antica chiesa di San Nicola “de Policastro”,[xi] dove convergevano e s’incrociavano le due vie principali che attraversavano il territorio.

Analogamente ad altri casi che possiamo riscontrare nel Crotonese (Crotone, Strongoli, Santa Severina, ecc.), fuori da questo circuito ed a ridosso di uno degli accessi, possiamo individuare la “Judeca”, dove risiedeva la comunità ebraica.

![]()

Assetto urbano di Policastro agli inizi del periodo basso medievale: Castello (A), Terra (B), Judeca (C).

![]()

Direttrici viarie incentrate su Policastro e principali collegamenti.

Un nuovo assetto

Rispetto a questa organizzazione dello spazio urbano durante il periodo medievale (sec. XI-XV), quando rimase una netta distinzione tra la terra ed il castello, rileviamo in seguito un riassetto che possiamo far risalire agli inizi del sec. XVI, al tempo del conte Andrea Carrafa che, analogamente ai casi di altri luoghi sottoposti con la forza al suo dominio (Cirò, Santa Severina), condusse all’accorpamento di questi due nuclei, coinvolgendo ambiti caratterizzati precedentemente, da una giurisdizione autonoma.

Conferme in questa direzione ci provengono dall’antico castello di Policastro, relativamente cui si conserva un atto del 14 agosto 1386 che testimonia l’esistenza del “cast.m” della “Terram Policastri”,[xii] e dalla vicina chiesa di Santa Maria “vulgo detta la Magna” di presentazione regia,[xiii] che risulta richiamata “in loco detto il Castello”,[xiv] e che compare per la prima volta in qualità di parrocchiale nel 1418.[xv] Al tempo di re Alfonso I d’Aragona (1442-1458), risalgono invece le prime notizie relative alla parrocchiale di San Nicola “deli Cavaleri”, che sorgeva nelle vicinanze della porta cittadina detta del Castello,[xvi] e dell’altra parrocchiale di Sant’Angelo de lo Milillo.

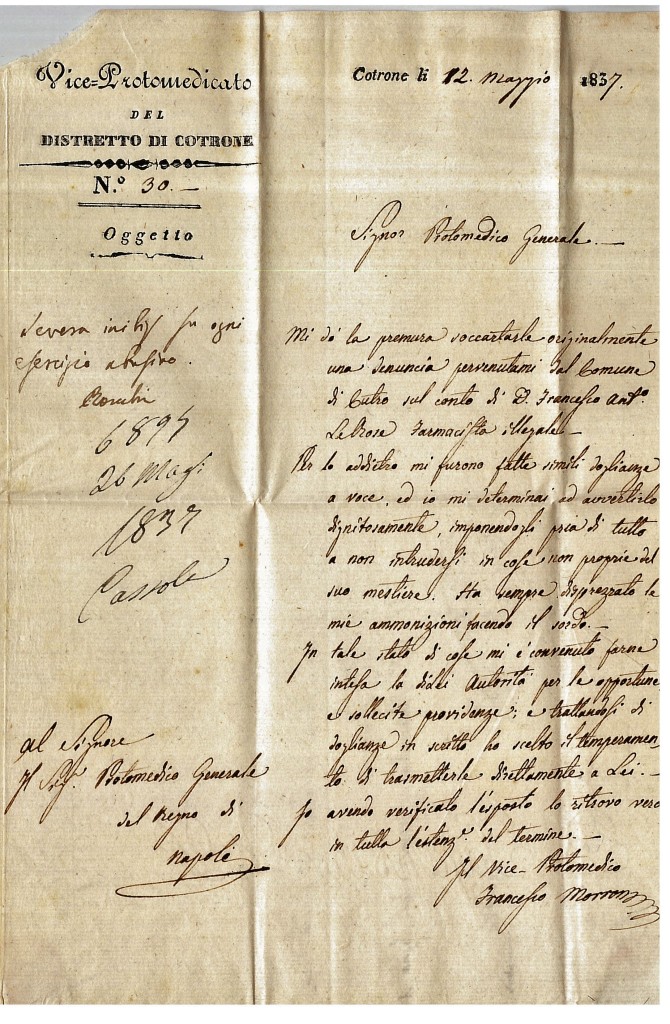

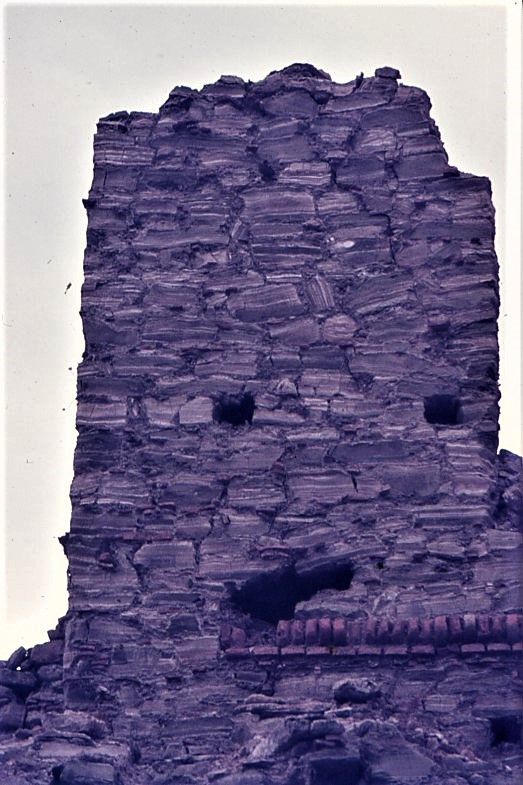

![]()

Petilia Policastro (KR), località Rione Castello.

Successivamente, invece, lo spazio occupato anticamente dal “castellum”, dove il potere signorile aveva costituito un insediamento autonomo e distinto rispetto a quello della “terra”, passò ad essere compreso entro il circuito murario ed i confini urbani di quest’ultima. Ciò avvenne come conseguenza della rivolta che seguì alla perdita della condizione demaniale da parte dei cittadini di Policastro che, il 14 ottobre 1496, assieme ad altre terre, re Federico vendette ad Andrea Carrafa con il titolo di conte.

In questa occasione, quale simbolo del potere feudale, il castello fu distrutto dai ribelli per non essere mai più ricostruito. Nel 1520, in occasione della reintegra dei beni feudali della “Terrae Policastri” appartenenti al conte di Santa Severina, compare infatti “In primis Castrum dirutum”, del quale sopravvivevano comunque, chiare evidenze delle antiche vestigia dei suoi edifici e dei fossi che lo avevano precedentemente limitato rispetto alla campagna ed all’abitato (“cum apparentia, et evidentia fossi dicti Castri, ac Vestigiorum, et edificiorum ipsius in capite terrae praedictae”).[xvii]

Tali resti particolarmente consistenti permarranno a lungo. La documentazione notarile precedente al terremoto del 1638, evidenzia infatti che, fino a quel tempo, i ruderi del castello rimanevano ancora a testimoniare chiaramente il luogo in cui la fortificazione era esistita nel passato. É del 12 giugno 1630 un atto rogato dal notaro G. B. Guidacciro nel “castro deruto” di Policastro.[xviii]

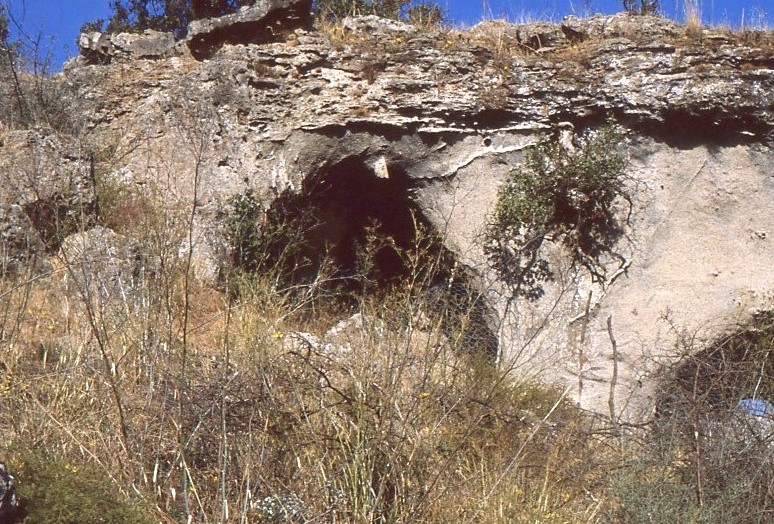

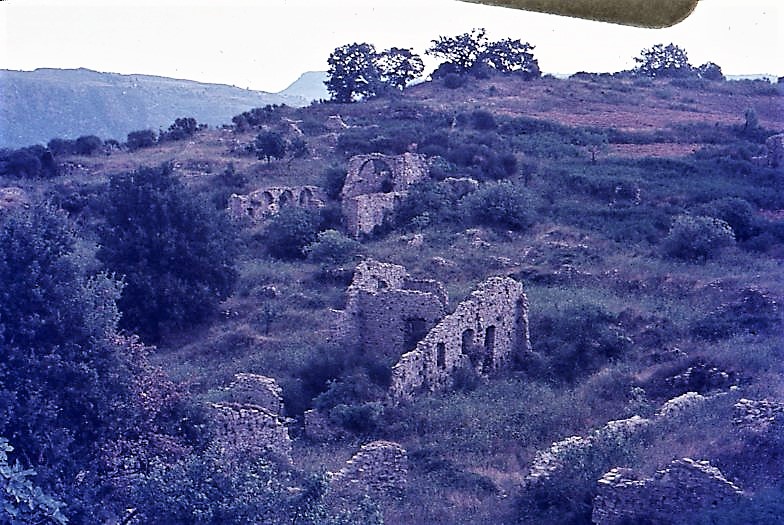

![]()

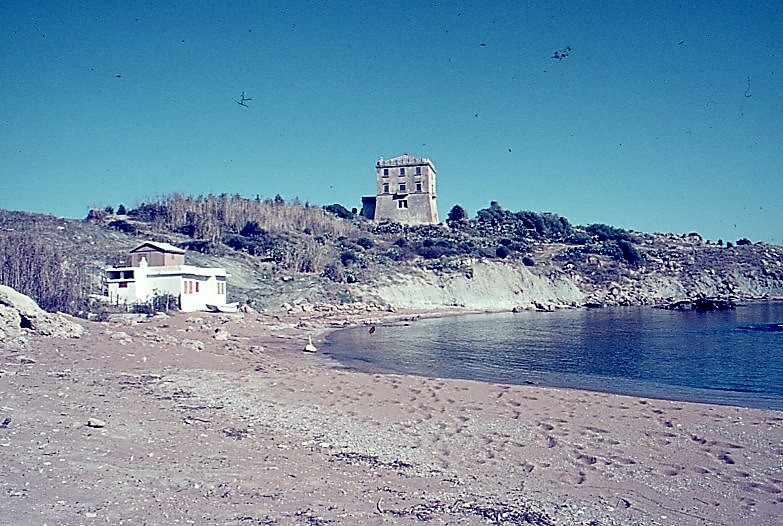

Resti di murature scarpate in località Rione Castello di Petilia Policastro (KR)

A quel tempo, il luogo “ubi dicitur lo castello” posto “intus praedittam Civitatem”, nelle vicinanze delle rupi dette le “ripas della difesa”, dove esisteva ancora un “muro” chiamato “lo castellum”,[xix] oltre alla presenza di alcune abitazioni con i loro orti appartenenti a privati cittadini, come ad esempio quelle dei Tuscano,[xx] era caratterizzato dalla presenza di un ampio spazio aperto chiamato “lo largo di d.tto Castello”, dove si trovava la chiesa eretta dal presbitero D. Jacobo de Aquila sotto il titolo di San Giacomo Maggiore contigua con il suo palazzo.[xxi]

Attualmente il toponimo “Castello” trova riscontro nella toponomastica cittadina, dove troviamo: “Via Salita Castello”, “Vico Castello” e “Rione Castello”.

![]()

La parte dell’abitato di Petilia Policastro identificato ancora oggi come “il Castello”, in un vecchio panorama visto da nord-ovest (foto Mimmo Rizzuti).

La “città” regia

Dopo essere appartenuto ai conti di Santa Severina, nel 1564 il feudo di Policastro fu acquistato dal barone di Sellia, Giovan Battista Sersale. A seguito di ciò l’università ricorse al vicerè, chiedendo di essere immessa in regio demanio, ed attraverso l’interessamento dell’arcivescovo di Santa Severina Giulio Antonio Santoro, la richiesta fu ottenuta nel 1568, quando Policastro comprò la condizione demaniale pagando al Sersale la cifra di 22.000 ducati, che questi aveva sborsato per l’acquisto del feudo.

Nella realtà però, non possedendo questa somma, l’università fu costretta ad indebitarsi senza rimedio vendendo le proprie entrate feudali, che furono acquistate dalla duchessa di Castrovillari pagando la somma di 16.000 ducati. Tale vendita escludeva naturalmente “la giurisdizione et dominio dei vassalli”, che rimaneva alla regia Corte.[xxii] Successivamente, dopo essere state incamerate dal re, le entrate feudali di Policastro furono vendute al policastrese Gaspare Venturi dal quale, ancora una volta, ritornarono alla regia Corte, per essere infine acquistate nel giugno del 1625, per 12.000 scudi, da Aurea Morano baronessa di Cotronei, a cui successe il duca di Belcastro.[xxiii]

![]()

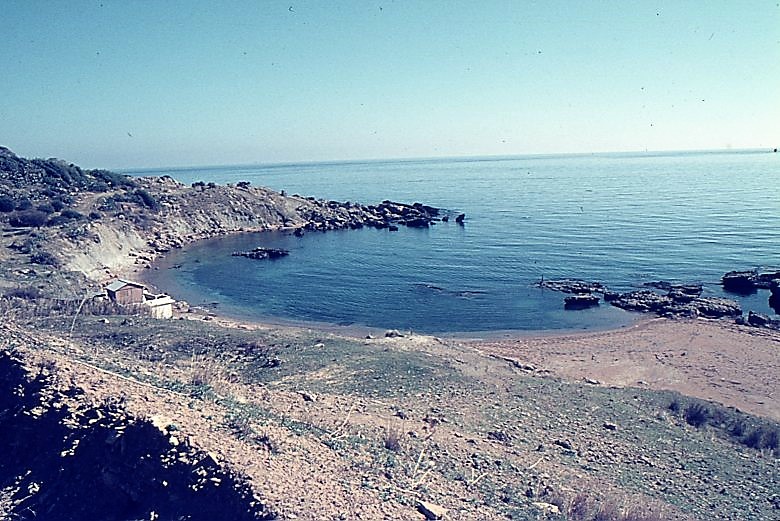

Petilia Policastro (KR), veduta del versante nord-ovest.

Agli inizi del Seicento l’abitato di Policastro che si estendeva dal luogo detto “il Castello” alla “timpa dell’ogliastro”, prossima alla chiesa di Santa Maria “delli fransisi”, che sorgeva nel luogo in cui oggi esiste quella di San Francesco di Paola, era protetto da mura poste a sbarrare l’accesso all’abitato.

Nella sua parte più alta, dove esisteva la “Porta del Castello” e permanevano resti delle fortificazioni più antiche, le mura poste vicino al luogo detto “la timpa della serpe et Turretta”, sovrastavano la via pubblica che discendeva “in molendino de cerratullo”, passando “di sotto le mura della citta”,[xxiv] e seguendo “una inselciata” ricavata riempendo il vecchio fossato posto a protezione della cortina, come riferisce il Mannarino successivamente.[xxv]

Dal lato opposto, le “mura della citta” giungevano alle prossimità della chiesa di Santa Maria Magna e munivano la parte nord-orientale dell’abitato, sfruttando le rupi poste lungo lo strapiombo detto “lo ringo”, sotto cui era diffusa la coltivazione del gelso.[xxvi] Da questa parte esisteva una porta di soccorso. Le terre “dello ringo seu porticella” compaiono già verso la fine del Cinquecento, “estramenia ditte Civitatis”.[xxvii]

![]()

Resti di murature scarpate sovrastanti la via Arringa di Petilia Policastro (KR).

Le “ripas seu menia dictae Civitatis” munivano anche l’area d’accesso alla “Portam nuncupatam della Piazza”,[xxviii] fuori dalla quale si trovava la chiesa “dell’Annunziata detta di Fuora”,[xxix] giungendo fino alla “porta nova”,[xxx] posta nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria “delli fransisi”, e del luogo extramoenia detto “Januam Nove seu timpam oleastri”, “ubi dicitur fore la porta nova de detta Citta”,[xxxi] dove esisteva la “ripam oleastri”,[xxxii] ovvero la “rupam oleastri”[xxxiii] o “timpa dell’ogliastro”.[xxxiv]

Da questa parte, le mura erano protette da un fossato che giungeva fino al luogo in cui, prima del terremoto del 1638, era esistita la chiesa di Santa Caterina ed in cui si trovava la porta omonima. La presenza delle mura nelle vicinanze della chiesa di Santa Caterina, comincia ad essere documentata già nei primi anni del Seicento,[xxxv] quando quest’ultima risulta richiamata nel luogo detto “la vasilea” o “la basilea”.

![]()

Petilia Policastro (KR), la parte dell’abitato prossima alla chiesa di San Francesco.

Un atto del 9 agosto 1613, testimonia infatti, che le case di Francisco Commeriati, poste dentro la terra di Policastro, confinavano con la chiesa di Santa Caterina, l’orto di Fran.co Paudari ed i “sicomos” di Petro Paulo Serra “ubi dicitur la vasilea”,[xxxvi] toponimo correlato all’esistenza in questo luogo del vallone “dittus la vasilea”,[xxxvii] ed alle “mura della Citta ditte similm.te la vasilea”,[xxxviii] come ricorda anche il Mannarino agli inizi del Settecento.[xxxix] Tale prossimità è testimoniata anche da altri documenti degli inizi del Seicento,[xl] che evidenziano qui l’esistenza dell’orto della chiesa, costituito dai “Celsi della vasilea”, ovvero “li celsi” detti “la vasilea”,[xli] posti nelle vicinanze delle rupi, dei valloni e dei fossi che proteggevano questo settore della cinta muraria.[xlii]

Le rupi proteggevano anche la vicina porta “della Judeca”,[xliii] accesso sovrastante la località detta “cimicicchio”,[xliv] realizzato in maniera tale da includere entro le mura, l’area dell’antica “Judeca”.

![]()

Petilia Policastro (KR), via Giudaica (dalla pagina fb I Ricordi dei “Petilini Emigranti”).

Valloni e fossati

Importanti informazioni sull’assetto urbano medievale di Policastro, ci provengono dalla documentazione notarile seicentesca, attraverso cui è stato possibile ricostruire il percorso dei valloni adibiti alla canalizzazione principale delle acque meteoriche e di quelle correnti, che attraversavano l’abitato, sfruttando la presenza dei fossati realizzati anticamente per la protezione delle mura. Caratteristica questa, che ci permette di trovare preziose conferme alle indicazioni forniteci dalla fotografia aerea, circa il percorso della cinta muraria medievale.

Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche, in cui confluiva, comunque, anche lo scolo delle “bucerie” della piazza, era costituito dal “vallone” chiamato “la vasilea”, detto anche “della Turana” in quella porzione più prossima alle case appartenute alla quondam Lucretia Turana,[xlv] che si univa con il vallone “della Città” sotto le rupi dette “le catarrata”, precipitando così a valle.

Questo “vallonem Civitatis” che incanalava l’acqua (“vallonem Correntem”), originandosi “à Fumerello”,[xlvi] confinava con la domus palaziata di Minico Cavarretta,[xlvii] passando nelle vicinanze della casa di Gio: Paulo Jannici,[xlviii] e di quella di Fabio Amerato.[xlix] Discendendo verso valle, esso rimaneva sotteso alla piazza, passando nelle vicinanze della chiesa di “santi dimitri”,[l] delle case di Alfontio Caccuri,[li] e di quelle di Joannes Caccuri e di Francesco Comberiati.[lii]

![]()

Petila Policastro (KR), il luogo detto Fumarello (da www.diasporapetilina.it).

Detto anche “de Pantisano”,[liii] nella porzione prossima alla casa di Vespasiano Pantisano, posta in convicino della chiesa di Santo Dimitri e confinante con la domus di Alfonso Caccuri,[liv] questo vallone si univa con il “vallonum dittum della piazza seu bucerie” nell’area sottostante la “publicam Plateam”, dove esistevano la casa di Joannes Thoma Lamanno e quella degli eredi di Vincenso Coco e, dal territorio parrocchiale di San Nicola “de platea”, si passava a quello della parrocchia di San Pietro, in convicino della chiesa di Santa Maria delle Grazie.[lv]

Qui “lo Vallone della Città”,[lvi] passando nel luogo in cui era esistita la “Judeca”, dove assumeva l’appellativo di “valonnem magnum dittum la iudeca”,[lvii] giungeva alle “ripas dittas le catarrata”, per cui era anche comunemente detto “Le Catarrata”.[lviii] In questo luogo esistevano la casa di Caterina Popaianni e quella di Blasio Ritia detta del “Vallone”, che confinava, vinella mediante, con la chiesa di Santa Maria delle Grazie e si trovava in prossimità delle rupi dette “delle Catarrate”,[lix] dove erano convogliate tutte le acque e gli scoli che discendevano dall’abitato.

![]()

I valloni che attraversavano l’abitato di Policastro agli inizi del Seicento, in rapporto all’impianto urbano medievale della terra (A): il “vallonem Civitatis” (1), il vallone “della piazza seu bucerie” (2), il “valonnem magnum dittum la iudeca” detto anche “Le Catarrata” (3) ed il vallone detto “la vasilea” (4).

La viabilità seicentesca

Agli inizi del Seicento, nel luogo detto “fora la Porta del Castello”, passava la “via publica che si va a santa lucia”, o “santo martino”, ovvero la via pubblica “quod vaditur in montanea”, per la quale giungeva a Policastro la processione della Santa Spina,[lx] proveniente dal monastero degli Osservanti.

Da questa via che transitava per la porta “del Castello”, “per cui si esce in piano”,[lxi] si diramava quella che “discinditur in molendino de cerratullo” che, a differenza della precedente, procedeva invece un poco in pendenza.[lxii]

Entro le mura, invece, vicino alla porta della terra detta “del Castello”, dove si trovavano la chiesa ormai diruta di “Santo Nicola delli Cavaleri”, e quella di Santa Maria degli Angeli,[lxiii] la via detta “la via publica del Castello”[lxiv] discendeva lungo l’abitato, passando nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria La Magna, che si trovava “in loco detto il Castello”,[lxv] e giungeva nelle prossimità della chiesa di Santa Maria dell’Olivella, luogo affacciante verso “lo ringo”,[lxvi] dove si diramava in due.

Un primo tratto si dirigeva alla porta detta “della Judeca”, per la quale transitava la via che conduceva a Mesoraca, dove giungevano anche “la istrada che scende dalla santiss.a nuntiata”[lxvii] e quella che proveniva dalle vicinanze della chiesa di Santa Maria delle Grazie.[lxviii]

Nel “loco ubi dicitur la Crocevia di S.to Nicolò delli Greci” (1641),[lxix] presso la detta chiesa parrocchiale, questa via incrociava la “viam publicam dittam delurmo”,[lxx] che percorreva la piazza, dirigendosi alla “porta della piazza”,[lxxi] posta sulle rupi vicino a luogo detto “la ruga delli Vitilli”,[lxxii] per la quale transitava la via che portava all’attraversamento del Tacina presso Roccabernarda. A questa via si congiungeva la “Strata nova”, ovvero la “viam quod escitur foris dittam terram”,[lxxiii] dopo essere transitata per “la porta nova”.[lxxiv]

![]()

Petilia Policastro (KR), la vecchia via che giungeva alla porta della piazza (dalla pagina fb I Ricordi dei “Petilini Emigranti”).

L’altro tratto, costituito dalla via pubblica “ditta delo ringo”,[lxxv] similmente al tracciato dell’attuale corso Roma, raggiungeva la porta della piazza percorrendo le timpe sovrastanti il “ringo”, che con i loro precipizi, munivano la parte settentrionale dell’abitato. Superata la piazza e continuando a seguire il tracciato dell’attuale corso Roma, questa via giungeva alla porta detta “di Santa Caterina”, da cui principiava la via che si dirigeva a Cutro, passando il fiume Tacina all’attraversamento posto presso l’abbazia e l’abitato di San Pietro di Niffi.

![]()

Petilia Policastro (KR), vista di corso Roma dalla piazza (dalla pagina fb I Ricordi dei “Petilini Emigranti”).

![]()

La viabilità urbana di Policastro agli inizi del Seicento afferente alle sue cinque porte: la “Porta del Castello” (A), la porta “della Piazza” (B), la “porta nova” (C), la porta “di Santa Caterina” (D), e la porta “della Judeca” (E). 1) San Nicola della Piazza (chiesa Matrice, arcipresbiterato), 2) SS.ma Annunziata detta “de Fora”, 3) Santa Maria delli Francesi, 4) Santa Caterina (esistente fino al terremoto del 1638), 5) San Pietro Apostolo (dopo il terremoto del 1638 detta di Santa Caterina), 6) Santa Maria delle Grazie, 7) Santa Maria la Nova, poi detta la SS.ma Annunziata Nova, 8) Santo Dimitri, 9) San Nicola dei Greci, 10) Sant’Angelo della Piazza, 11) Santa Maria dell’Olivella, 12) Santa Maria Magna, 13) Santa Maria degli Angeli, 14) San Nicola deli Cavaleri, 15) San’Angelo de lo Milillo.

La piazza

L’esistenza di un “akroterio pubblico” (άκρωτήριον τώ διμωσιακών), luogo sommitale della “terra” di Policastro esistente presso la chiesa “Matrice” di San Nicola,[lxxvi] dove convergevano e s’incrociavano le due vie principali che attraversavano il territorio, risulta documentata già verso la fine del sec. XII,[lxxvii] continuando ad evidenziarsi verso la fine del periodo medievale, quando questa parrocchiale compare con il titolo di “S. Nicolai de Plateis”.[lxxviii]

I documenti della seconda metà del Cinquecento, c’informano che nel luogo detto la “piazza”, posto nelle vicinanze della “porta della piazza”, dove era stato fabricato “lo mezarulo”[lxxix] per misurare la quantità di cereali, legumi ed altre granaglie vendute in quest’area mercantile, si trovavano le botteghe,[lxxx] come continuano a documentare gli atti della prima metà del secolo successivo, riguardanti il convicino della chiesa Matrice,[lxxxi] che menzionano la “spetiariam” di Hijeronimo Poerio confinante con la “potecam” della confraternita del SS.mo Sacramento,[lxxxii] e le due “potighe” di Sansone Salerno, che confinavano con quella di Salvatore Traijna.[lxxxiii]

![]()

Il “Mercato della Domenica” nella piazza di Petilia Policastro (da www.diasporapetilina.it).

Una di queste botteghe di Sansone Salerno, ossia quella confinante con la “potica” appartenente al monastero di Santa Maria della Spina, passò in seguito a Jacinto Misiano.[lxxxiv]

La bottega di Jacinto Misiano, quella di Gio: Dom.co Campana, e quella di Petro Ant.o Scandale che andò a suo genero Gio: Petro Levato,[lxxxv] assieme a quelle di Scipione Romano e Giulio Berricello, si trovavano nel luogo detto più precisamente, “l’astrachello della piazza”, posto in convicino della chiesa Matrice e nelle vicinanze della chiesa di Sant’Angelo della Piazza e della “ruga delli vitilli”, che confinava con una domus “Cum Camera” che Mutio Campana vendette a Joannes Paulo e Laurentio Caruso.[lxxxvi]

![]()

Petilia Policastro (KR), la piazza (dalla pagina fb I Ricordi dei “Petilini Emigranti”).

Il detto luogo confinava anche con il “palazzettum” di Jacinto de Cola che, nella parte inferiore, era costituito dalle “potiche” di Petro Ant.o Scandale, Gio: Dom.co Campana, Scipione Romano e Giulio Berricello mentre, nella parte superiore, vi era un “Cammarozzum” che, assieme a “l’aria di sopra di dette potiche”, il detto Jacinto vendette al clerico Joannes Fran.co Cepale.[lxxxvii] Agli inizi del Seicento “l’astrachello”, ovvero la “platea publica quod dicitur dell’astrachello”, era uno dei luoghi pubblici consueti di Policastro, dove avvenivano i bandi pubblici e gl’incanti dei beni dei debitori che erano posti all’asta per ordine della Curia.[lxxxviii]

![]()

Petilia Policastro (KR). In evidenza l’area in cui sorgeva la piazza pubblica detta “dell’astrachello”.

Lo spazio ed il tempo

Oltre a rappresentare il luogo in cui avveniva l’attività di scambio, la “platea publica” o “Piazza publica”, era il luogo solito e consueto dove, per tre giorni continui, il servente della Corte di Policastro, “Conforme il Costume della Città p(rede)tta”, provvedeva a bandire pubblicamente la compilazione degl’inventari e la vendita dei beni dei debitori, e dove si accendeva la candela in occasione degl’incanti.[lxxxix]

Più in generale, la piazza pubblica era il luogo destinato a tutte le pubbliche congregazioni, come avveniva in occasione delle elezioni e delle altre deliberazioni assunte comunitariamente dall’università dei cittadini quando, preceduti da “bannis, et pulsata Campana more solito pro conmitiis generalibus”, il sindaco, il mastrogiurato, gli eletti ed i cittadini, si congregavano nelle case o “sala” della Corte di Policastro[xc] posta nella piazza, alla presenza del capitano o governatore regio.[xci]

![]()

Petilia Policastro (KR), la piazza (dalla pagina fb I Ricordi dei “Petilini Emigranti”).

Dovendo assolvere a queste funzioni pubbliche nei confronti della cittadinanza, fornendo a tutti la misura del tempo legalmente riconosciuta, questa campana o orologio pubblico, doveva essere mantenuta a spese dell’università, che doveva contribuire anche alla riparazione del suo campanile, come ribadiva l’arcivescovo di Santa Severina già alla metà del Cinquecento,[xcii] avendo comunque l’onere di provvedere alle spese relative al suo funzionamento, come riferiscono i conti universali del 1647, attraverso i quali sappiamo che l’università di Policastro, spendeva annualmente 7 ducati per la “manutenzione dell’orologio”,[xciii] anche se, qualche anno dopo, risultava che questo si trovava fermo e non suonava.[xciv]

Esso era stato realizzato nelle immediate vicinanze della chiesa Matrice di San Nicola che, dalla parte delle “Rupes dictae Civitatis”, confinava, via mediante, con le case di Ippolita Zurlo che, a sua volta, confinavano anche con la casa degli eredi del quondam Marco Antonio Fanele ed i casaleni dell’olim Agostino Cavarretta.[xcv] Dalla parte opposta, “la detta chiesa” confinava con una “continentia di case con orto contiguo” appartenenti alla dote di Julia Rizza, che si trovava “circondata di quattro parti di vie publiche” e confinava con la casa di Gregorio Bruno e la casa del chierico Gio: Gregorio Rizza.[xcvi]

Da questa parte si trovava la “Campanacciam publicam”. Sappiamo infatti che la casa di Gregorio Bruno, posta in parrocchia della chiesa matrice, confinava con la casa degli eredi del quondam Joseph Caputo, vinella mediante,[xcvii] e quest’ultima confinava con la casa di Ferdinando Cappa e la casa di Fragostina Campana[xcviii] o Fragostina Ferraro “alias Campanacciam publicam”.[xcix]

![]()

Petilia Policastro (KR), campanile della chiesa Matrice.

L’ulmo vecchio e l’ulmo novo

Rispetto a questa situazione che traeva origine dall’assetto dato al luogo fin dall’età medievale, a seguito della ricomposizione urbana dell’abitato, l’estensione della “plateam” definita dal Mannarino “la Piazza Maggiore”,[c] fu mutata, come ci segnala l’apparire dei toponimi “l’ulmo vecchio” nella seconda metà del Cinquecento,[ci] e “l’ulmo novo”, documentato durante la prima metà del Seicento,[cii] periodo in cui compare anche il toponimo la “sala nova”.[ciii]

La presenza di un olmo nella piazza degli antichi abitati, dove gli affari e le adunanze pubbliche potevano svogersi al riparo del rigoglioso fogliame della sua chioma, risulta documentato in genere già nel Medioevo,[civ] come risulta anche nel Crotonese attraverso documenti posteriori.[cv]

![]()

Olmo campestre, Ulmus minor Mill.

Agli inizi del Seicento, il luogo di Policastro destinato all’ufficialità contraddistinto dalla presenza di quest’albero, dall’area antistante la chiesa Matrice e la chiesa di Sant’Angelo della Piazza, era stato traferito in un luogo più centrale, dove sorgevano le chiese di San Nicola dei Greci e di Santo Dimitri, e dove giungevano i confini della parrocchia di San Pietro.[cvi]

Qui, dove passava la “viam publicam dell’ulmo”,[cvii] si trovavano la domus palaziata posta “accanto l’ulmo”, che Ottavio de Pace donò a suo figlio Santo,[cviii] e la “sala” o “palatium”,[cix] dove risiedeva il capitano o governatore di Policastro.[cx] In relazione a ciò, il luogo era anche detto “dell’ulmo della Sala”,[cxi] e la via pubblica era anche chiamata la “viam publicam dittam la sala seu piazza”.[cxii]

In ragione della formazione di questo nuovo baricentro urbano, troviamo qui un’altra parte della struttura commerciale di Policastro che, integrandosi a quella esistente nelle prossimità della Matrice, aveva diramazione lungo l’asse stradale principale che discendeva dalla porta del castello.

In convicino di San Nicola dei Greci vi erano “la potica” di Betta Mazzuca[cxiii] e quella di Dominico Amannato,[cxiv] mentre, la “Potecam” del “publico mercante” Francesco Curto, esistente nelle case di Pietro Curto, era posta verso il confine parrocchiale con la chiesa Matrice.[cxv]

In quest’area centrale dell’abitato, altre botteghe si trovavano in convicino della SS.ma Annunziata nova,[cxvi] chiesa posta entro i limiti parrocchiali di San Nicola dei Greci, tra cui quella di Joannes Thoma Richetta posta “in loco ubi dicitur lo fumarello”[cxvii] che, successivamente passò a Joannes Carvello[cxviii] mentre, nelle vicinanze della chiesa di Santo Dimitri, esistevano “la potica” di Gio: Baptista Natale,[cxix] e quella di Vespesiano Pantisano.[cxx]

![]()

Petilia Policastro (KR), panoramica della piazza.

Le forge

Nei pressi esistevano anche le forge. La forgia del magister Francesco Conmeriati era posta in una casa terranea sita nelle vicinanze della chiesa di Santo Dimitri,[cxxi] e di quella di San Nicola dei Greci,[cxxii] nei pressi della piazza, nel luogo dove giungevano i limiti convicinali della Matrice,[cxxiii] e dell’altra parrocchiale di San Pietro. Dopo la morte del detto mastro, quando sappiamo che Joannes Dom.co Cavarretta de Nardo cercava di avviarsi a questa attività,[cxxiv] la sua vedova Andriana Rizza e suo figlio chierico Joannes Conmeriati, vendettero questa forgia al magister Petro Ercole della terra di Giffoni ma abitante in Policastro, avendo sposato Rosa Ceraldo.[cxxv] Quest’ultimo però, dopo averla migliorata sopraelevandola, in seguito dovette lasciarla, quando il detto chierico Joannes e sua madre, trovarono un nuovo accordo con il notaro Gio: Leonardo de Pace.[cxxvi] Successivamente, quest’ultimo la cedette a Stefano Apa.[cxxvii]

Nel frattempo aveva già avviato la sua attività di mastro forgiaro, Francesco Conmeriati de Silvestro, che possedeva una “forgia” in parrocchia di San Nicola dei Greci.[cxxviii] Dopo la sua morte l’attività della sua forgia fu dismessa.[cxxix]

In questo periodo ed in quest’area, abbiamo notizia di un’altra “forggia” esistente nelle vicinanze della chiesa di S.to Nicola “Grecorum”, appartenuta al quondam Baptista Mazzuca,[cxxx] (il quale esercitava quest’arte, come si dimostra nell’occasione in cui compare come apprezzatore dei miglioramenti fatti dal “mastro” Petro Ercole nella sua forgia),[cxxxi] e di un’altra in convicino della SS.ma Annunziata, posta nel basso della casa palaziata di Nardo Spinello.[cxxxii]

Un’altra forgia si trovava nella parte alta dell’abitato, in convicino della chiesa di Santa Maria degli Angeli,[cxxxiii] mentre, in convicino di Santa Maria la Grande, esisteva la bottega di Petro Carvello che passò a Santo Misiano,[cxxxiv] il quale la diede in dote a sua figlia Joannella.[cxxxv] Nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria dell’Olivella, risulta documentata l’esistenza della bottega di Joannes Vittorio Caccurio che passò a suo figlio Joannes Fran.co,[cxxxvi] e quella di Joannes Vincenzo Rizza.[cxxxvii]

![]()

Petilia Policastro (KR), la ferratura di un mulo (dalla pagina fb I Ricordi dei “Petilini Emigranti”).

Una struttura antropomorfa

Conferma la situazione che possiamo ricavare dalla documentazione seicentesca, la descrizione fornitaci dal padre Mannarino agli inizi del Settecento, il quale assimilava la Policastro di quel tempo alla figura umana, le cui “membra” gli sembrava facessero capo alle cinque porte esistenti nelle mura della sua “Città”:

“La Città poi tiene cinque Porte, quasi che in altretante membra principali si divida il suo Corpo, e par che faccia Capo dalla prima Porta detta del Castello ad occidente per cui scendendo giù, viene primieramente à far quasi due braccia. Il destro si stende pendendo sino al Ghetto, ch’era anticamente delli Giudei; ov’è la Porta chiamata apposta della Giudea nella parte Australe, e nell’Aquilone risponde l’altro braccio alla terza Porta di rimpetto la Piazza maggiore. Altretanto poi come in due Piedi termina il resto dell’Aquilone nella nuova Porta de’ Francesi, ov’era il Quartiero di quella Nazione, dall’Austro nella quinta Porta di Santa Caterina, che più ferisce all’oriente, lungo le Mura di quel vecchio Tempio ad’essa Santa Vergine, e Martire consagrato; in cui dal misero avanzo dell’archi, latitudine, longitudine, sepolcri, sito, è di tutta la circonferenza, s’argomenta la di lui grandezza”.[cxxxviii]

Note

[i] Rende P., Vicende Feudali della “terra” di Policastro (sec. XI-XV), in www.archiviostoricocrotone.it

[ii] Il presente lavoro confuta le principali conclusioni di un mio scritto precedente (La Provincia KR, 25/2003) riguardante l’urbanistica di Petilia Policastro basato, analogamente ad altri riguardanti diversi centri del Crotonese che ho pubblicato in quel periodo, sull’interpretazione della fotografia aerea. In quella occasione, al fine di testare la metodologia adottata basata sulla fotointerpretazione, non mi sono avvalso di documenti storici, ma solo di qualche notizia già edita.

[iii] Rende P., La formazione del territorio Crotonese: dalla “chora” dei Brettii ribelli fino alle “terre” del “Marchesato” (sec. I-XIV), in wwwarchiviostoricocrotone.it

[iv] Parthey G., Hieroclis Synecdemus et Notitiae Graecae Episcopatuum, 1866, p. 126. Russo F., La Metropolia di S. Severina, in Scritti Storici Calabresi, C.A.M., Napoli 1957, pp. 43 e sgg.

[v] Russo F., La Metropolia di S. Severina, in Scritti Storici Calabresi, C.A.M., Napoli 1957, pp. 52-54.

[vi] Rende P., La formazione del territorio Crotonese: dalla “chora” dei Brettii ribelli fino alle “terre” del “Marchesato” (sec. I-XIV), in www.archiviostoricocrotone.it

[vii] Goffredo Malaterra, De Rebus Gestis Rogerii Comitis, in Muratori L. A., Rerum Italicarum Scriptores, Zanichelli N. Bologna s.d., tomo V parte I, p. 47.

[viii] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, pp. 51-53; 60-62; 63-65; 66-70. Pratesi A., Carte Latine di Abbazie Calabresi provenienti dall’Archivio Aldobrandini, Biblioteca Apostolica Vaticana 1958, pp. 348-350; 354-356. De Leo P. (a cura di), Documenti Florensi 2001, pp. 146-147; 152-154.

[ix] Guillou A., Les Actes Grecs des Fonds Aldobrandini et Miraglia XI-XIII s., Biblioteca Apostolica Vaticana 2009, p. 66-70.

[x] “Che di quel gran Castello si à sicura memoria, ò ch’egli dilatato si fosse in Città, ò che la Città ristretta in lui, egli è ben vero dà due cento anni trecento anni avanti, di trovarsi menzione di lui e del suo Castellano, specialmente nell’Istrumento del Posesso, che dona la Città alli Padri osservanti del loro Convento oggi detto della SS.ma Spina, dove sono firmati oltre a dodici Parochi della Città, il Magistrato, e più particolari Patrizii, come oltresi Il Capellano, e Castellano del d.o Castello, qual Istrumento si conserva nel Archivio registrato da me, ed è in Carta Pergamena col Sigillo pendente di mano quasi Gotica. Ed ultimamente in un Inventario fatto sub l’anno mille cinquecento venti d’ordine di Carlo Quinto Imperadore à pro del Conte di Santa Severina Andrea Caraffa; sta posto il Castello per Capo, non sò se unito, o diviso dà tutto il Corpo cossi: Ista sunt bona Demanialia Curiae, et feudi, Terrae Policastri inventa, et reperta in dicto Castro, et eius pertinentiis videlicet In primis Castrum dirutum cum pertinentiis suis, cum apparentia, et evidentia fossi dicti Castri, ac Vestigiorum, et edificiorum ipsius in capite terrae praedictae versus occidentem.” “La forma della Città è due parti lunga e una larga, quasi in figura di Cilindro, ma distorto alquanto e fuorche nella parte occidentale, ove era già il famoso e superbo Castello, …” (Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723).

[xi] Rende P., La chiesa “Matrice” di San Nicola “de Policastro” nel luogo detto “la Piazza”, in www.archiviostoricocrotone.it

[xii] www.archiviodistato.firenze.it

[xiii] Rende P., La parrocchiale di Policastro intitolata a Santa Maria “Magnae”, poi detta “Maggiore”, nel luogo detto “il Castello”, in www.archiviostoricocrotone.it

[xiv] 27.07.1649. Giovanni Carvello vendeva al D.r Lutio Venturi, l’annuo censo di carlini 30 per un capitale di ducati 30 sopra i frutti dei suoi beni, tra cui una “Casa Palatiata cum Camera terranea contiqua”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa parrocchiale di “S.ta Maria la grande nel loco dove si dice lo Castello”, confine le case degli eredi di Antonino Polla, le case di Gio: Dom.co Grano, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 876, ff. 048v-050). 05.10.1660. In occasione della sua visita ai luoghi pii di Policastro, l’arcivescovo Francesco Falabella visitò la chiesa parrocchiale “vulgo detta la Magna” posta “in loco detto il Castello” (AASS, 37 A).

[xv] 21 aprile 1418. “Abbati monasterii S. Angeli de Frigillo, S. Severinae dioc., mandat ut Spiritui Brunecto, presbytero S. Severinae dioc., provideat de parochiali ecclesia S. Mariae Magnae de Policastro, eiusdem dioc., vac. per ob. Antonii Veca rectoris.” (Russo F., Regesto II, 9420).

[xvi] Rende P., Alcune chiese scomparse di Policastro poste entro le mura, in www.archiviostoricocrotone.it

[xvii] Mannarino F. A., Cronica cit., 1721-1723.

[xviii] 12.06.1630. Atto rogato in Policastro “et prop.e in castro deruto ditte Ci”. Il notaro si porta “in castro sup(radi)tto” per la stipula del testamento di Marco Antonio Guarano U.J.D. (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 115-116).

[xix] 23.09.1636. Isabella e Berardina Faraco, figlie del quondam Lutio Faraco, assieme a Faustina Coria, vendevano a Martino Vecchio, un ortale arborato con due “pedis sicomorum” e tre “pedis ficis”, posto “intus praedittam Civitatem ubi dicitur lo castello”, confine il “trappitum” del presbitero Joannes Andrea Alemanno, le “ripas della difesa muro Coniuntum dittum lo castellum”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 303, ff. 126v-127v). 06.08.1643. Nel suo testamento, Martino Vecchio lasciava a suo figlio Fausto Vecchio, l’orto posto nel loco “dove si dice il castello”, confine “lo tappito” del R. D. Gio: Andrea Alemanno, “le ripe della difesa”, la via pubblica, ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 307, ff. 036-037v). 17.03.1645. Martino Vecchio prendeva in prestito dal pio Monte dei Morti eretto dentro la chiesa parrocchiale di San Nicola “Grecorum”, 50 ducati di liquidità provenienti dalle elemosine, impegnandosi a pagare un censo del 10 % con potestà affrancandi e redimendi. Il detto Martino garantiva il prestito ricevuto con tutti i suoi beni, tra cui l’ortale “arboratum sicomorum” posto dentro la terra di Policastro loco detto “lo Castello”, confine il “Tapetum” del Rev.s D. Jo: Andrea Alemanno, le “Rupas dictas Civitatis” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 804, ff. 038v-043v).

[xx] 29.10.1617. Joannes, Gerolimo e Vittorio Tuscano, quali eredi testamentari di Nardo Tuscano loro padre, si accordavano tra loro per spartirsi l’eredità paterna. Appartenevano a questa eredità: “lo casalino novamente fabricato inansi la morte di detto q.m loro padre”, posto dentro la terra di Policastro, nel convicino di S.to Nicola “delli Cavaleri”, confine l’altra casa ereditaria contigua, “et la via publica del Castello”, “muro coniunto alla Cammera di Vittorio”; “la casa dove al presente habita detto gerolimo contigua in detto loco della parte di sotto con la scala fabricatizza per la quale hanno l’intrata detti Giovanni, et Vittorio”; “l’ortali posti inansi detta casa sotto parte la via publica” con il peso annuo che si pagava al dottor Horatio Venturij, confine la casa di Fran.co Spinello, la casa che era appartenuta al quondam Gio: Laurenzo Venuto e che, al presente, possedeva Petro Frontera, confine la casa di Gianni Poerio ed altri fini; “lo casalino” che era appartenuto al quondam Mattio Vecchio che era stato acquistato dal detto Gianni con denaro comune (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 060-061v). 25.08.1620. Vittorio Tuscano vendeva a Joannes Battista Cavarretta, la domus palaziata con casalino contiguo, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.to Nicola “delli Cavaleri”, confine la domus di Joannes Tuscano, la domus di Hijeronimo Tuscano, il “largum dittum delo Castello”, ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 057-057v).

[xxi] 04.06.1653. Nel proprio testamento, il presbitero D. Jacobo de Aquila disponeva che “nella sua Chiesia” eretta sotto il titolo di “S. Jacomo”, posta dentro la terra di Policastro e “pp.o nel loco dove si dice il Castello”, potessero servire li RR. del Clero di Policastro tra cui il D.re Fran.co Rizzuto della terra di Mesoraca (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 878, ff. 038v-039v). 02.08.1653. Il R. D. Gio: Jacomo Aquila asseriva di aver edificato, mediante licenza ottenuta dalla Corte arcivescovile di Santa Severina, una “Chiesia” sotto il titolo di “S. Giacomo Maggiore” posta dentro la terra di Policastro nel loco dove si dice “il Castello”, ovvero “nel Castello”, “contiqua” alle case di detto D. Gio: Jacomo, confine “lo largo di d.tto Castello” ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 878, ff. 043-047v).

“Hor in questa Chiesa della SS.ma Annunziata, ch’è così ammirabile per lavoro, riguardevole per ricchezza, ed’inarrabile per designo, vi è a lato sinistro la Capella dell’apostolo San Giacomo assai ricca lavorata in oro, assai ricca, perché D. Giacomo Aquila che la fondò con Chiesa a parte innanti il largo del diruto Castello, contigua al suo nobil Palazzo, da dove fù qui poi trasportata;” Mannarino F. A., Cronica cit., 1721-1723.

[xxii] Pesavento A., Il feudo di Rivioti, in www.archiviostoricocrotone.it

[xxiii] Pellicano Castagna M., Storia dei feudi e dei titoli nobiliari della Calabria, IV, p. 147.

[xxiv] 19.02.1620. Nella “platea pub.ca” di Policastro. Joannes Dom.co Cappa, servente ordinario della regia curia di Policastro, dietro l’istanza dell’università ed in base agli ordini del duca di Nocera, poneva all’incanto i seguenti beni di Gio: Alfonso Cerasaro: “lo Vignale di detto Cerasaro posto loco ditto fora la Porta del Castello fù del q.m Gratiano Golia la timpa della serpe et Turretta et la possessione di paternise fù di Fran.co Ant.o fanele” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 032-032v). 31.05.1620. Tra i beni che erano stati incantati nella pubblica piazza a Gio: Alfonso Cerasaro, in relazione ai suoi debiti nei confronti dell’università di Policastro, troviamo un vignale” detto il “vignale del Castello” della capacità di una tomolata circa, con un “pede di fico”, sito nel territorio di Policastro, loco detto “fora la porta del Castello”, confine “la timpa della serpe, et la via publica che si va a santa lucia” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292 ff. 028v-039v; foto 549-559). 22.09.1620. In ragione del decreto del 18.09.1620 della Curia di Policastro, che dichiarava nulle le esecuzioni e le vendite di alcuni possedimenti di Joannes Alfonso Cerasari, perché effettuate “ultra Creditum” vantato nei confronti di detto debitore, alla data odierna, quest’ultimo era reimmesso nel pieno dei beni che erano stati oggetto dell’esecuzione, tra cui il “vinealis estramenia, et porta del Castello” di 1 tomolata e mezza alberato “cum uno pede ficis” posto nel territorio di Policastro, loco detto “fora la porta del Castello” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 062v-063). 20.12.1620. Fran.co Ant.o Fanele, nel passato, essendo venuto in accordo con Fabritio Scoraci, aveva acquistato all’incanto, con denaro comune, un vignale posto nel territorio di Policastro “fora la porta del Castello di detta Citta”, alberato con “un pede di fico”, confine “la via publica che si va a santa lucia confine la difisa esecuta contra Gio: Alfonso Cerasaro” dall’università di Policastro. Successivamente il bene, era stato venduto a D. Gegnacovo de Aquila ed il ricavato era andato in beneficio comune della “sotieta” costituita tra il detto Fran.co Ant.o ed il detto Fabritio. All’attualità il detto Fran.co Antonio cedeva la sua metà al detto Fabritio (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 086v-087). 22.06.1622. Antonio Fanelis è immesso nel possesso dei beni già appartenuti a Joannes Alfonso Cerasari, tra cui il vignale posto nel territorio di Policastro, loco detto “fora la porta del Castello”, confine la “timpam della serpe”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 031-032). 16.07.1622. Le terre dette “petra dello trono timpa della serpe, et santo martino seu santa lucia fora la porta del Castello” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 032v-033v). 16.07.1622. Loco detto “la timpa della serpe terre dello trono, et santa lucia”. I pezzi di terra detti “la serpe, petra dello trono, et Sansanta lucia”, confine la via pubblica “quod vaditur in montanea”, la via che “dicinditur in molendino de cerratullo”, la “difensam” di Joannes Alfonso Cerasari, il vignale del presbitero Joannes Jacobo de Aquila ed altri fini. Le terre dette “petra dello trono timpa della serpe, et santo martino seu santa lucia fora la porta del Castello” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 033v-035). 17.01.1624. Le terre dette di “Santo Martino, Petra dello trono, et timpa della Serpe tutto in uno medesimo loco”, confine “santa lucia”, Gori Mazzuca, “le terre della difisa” di detto Alfonso Cerasaro ed altri confini. Il “cugnale fora la porta del Castello di detta Citta”, confine “la timpa della Serpe”, “la via publica che si va in santa lucia et la via di sotto le mura della citta”. (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 007-007v). 02.05.1624. Dietro la richiesta di Fran.co Antonio Fanelis, Laurentio Ceraldo, ordinario servente della regia Curia di Policastro, in vigore delle provvisioni contro Joannes Alfonso Cerasaro, alla presenza del notaro, provvede ad immettere il richiedente nel possesso dei beni del detto Joannes Alfonso, tra cui il vignale posto nel territorio di Policastro “in loco ubi dicitur fora la porta del Castello”, confine “la timpa della difisa et la via publica che si va verso santa lucia” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 027-027v). 05.09.1639. Dietro l’istanza dei Cl.ci Scipione e Marcello Tronga, figli ed eredi del quondam Gio: Thomaso Tronga, il notaro si porta nel loco detto “fora la porta del Castello di detta Città di Policastro” dove, i detti de Tronga, dando seguito alla volontà testamentarie del loro padre, consegnano al reverendo fra Bartolo “di longo vucco”, “guardiano” del venerabile “monasterio di nostra donna delle manche” dei Riformati, 28 “Jovenchi” di anni 3 in 4, ed altri 8 di anni 2 in 3 (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 306, ff. 094-094v). 30.11.1653. Il presbitero Joannes Jacobo de Aquila vendeva ad Aloisio Vicinanso, il “Vineale” della capacità di circa 1 tomolata e ½ posto nel territorio di Policastro loco detto “fora la porta del Castello”, confine le terre degli eredi del quondam Jo: Alfonso Cerasaro, le terre dette “la difesa”, le terre di Romolo Ettore, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 878 ff. 081v-083).

[xxv] “La forma della Città è due parti lunga e una larga, quasi in figura di Cilindro, ma distorto alquanto e fuorche nella parte occidentale, ove era già il famoso e superbo Castello, per cui si esce in piano, pendendo un poco per una inselciata, come che pieni i fossi delle dirupate muraglie, ci si trova immediatamente il Fiume con due Case di molino;” In relazione all’orto posseduto dalla corte di Policastro, il Mannarino afferma: “Tra tutti si singolarizza quello dell’Eccellentissima Corte ch’è il Capo nel più vicino e meglior immediato luogo alla Città, per detta Porta per cui come dissi s’esce in piano.” Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723.

[xxvi] 29.02.1613. Nel proprio testamento, Joannes Faraco lasciava erede il proprio figlio D. Gio: Thomaso, dei gelsi posti nel loco detto “lo ringo”, confine i gelsi di Pagano, il gelso di S.ta Dominica, le “porghe di sotto le mura di s.ta Maria della grande”, i gelsi del quondam Fran.co Ant.o Leusi, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio Ignoto di Policastro, Busta 81 ff. 37-40). 15.11.1616. Davanti al notaro comparivano Vespesiano Blasco, tutore ed “avus Maternus” di Andriana Leusi, figlia del quondam Fran.co Antonio Leusi, e Joannes Dominico Pantisano della città di Crotone, padre di Peleo Pantisano, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra il detto Peleo e la detta Andriana. Apparteneva alla dote la “continentia di celsi” posta nel territorio di Policastro loco detto “lo ringo”, “iusta le mura della citta”, i gelsi del notaro Fran.co Accetta, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 290, ff. 146v-155v). 15.08.1643. Nell’elenco dei beni appartenenti alla dote di Laura Blasco che, nei mesi passati, aveva sposato Horatio Ferrari della città di Catanzaro, figurava una “continentia di Celsi” loco detto “lo ringo”, “posta à canto le mura di detta Città” (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 802, ff. 070-071). 24.07.1644. Francisco Greco che ne possiede una metà, ed i coniugi C. Juliano Zagaria ed Elisabeth Greco, che ne possiedono l’altra metà come “robba dotale”, vendevano a Bernardino Lomoijo di Policastro, la “continentia di Celsi” posta nel loco detto “lo ringo”, confine i gelsi di Masi Ammerato, i gelsi di Gio: Berardino Accetta, “le mura di questa Città” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 803, ff. 072v-074v).

[xxvii] 13.07.1606. Si riportano i capitoli matrimoniali relativi al matrimonio tra Hijeronimo Carise e Livia Zupo stipulati il 05.01.1596 per atto del notaro Joannes Berardino Campana. Nella dote della sposa risultavano le terre “dello ringo seu porticella”, alberate con gelsi ed olive, confine i beni di messer Ant.no Cepale e del quondam Laurenzo Bruna, i beni di S.ta Dominica ed altri confini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 173-176). 25.09.1632. Davanti al notaro comparivano Andrea Jerardo e Joannes Thoma Scandale, marito di Portia Blasco, assieme ad Antonino Gatto. Nei giorni passati, detto Antonino aveva venduto a detto Andrea, “la possessione della porticella” posta nel territorio di Policastro, confine i beni di Alfonso Campitello, “la via publica che si va in santa dominica” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 299, ff. 079-080). 18.06.1635. Negli anni passati, Anna Cavarretta e suo marito Antonino Gatto, oppressi dai creditori e per potersi alimentare, avevano venduto ad Andria Jerardo, previo regio assenso, la loro possessione arborata con più e diversi alberi, posta nel territorio di Policastro dove si dice “la porticella”, confine i beni di Horatio Rocca, i beni di Alfonso Campitello, le terre di Santa Dominica, i beni di Pauli de Albo e la via per la quale “itur ad fontem ditte sante dominice” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 302, ff. 054-056v). 18.06.1635. Ratifica della vendita fatta nei confronti di Andria Jerardo, della possessione appartenuta ad Antonino Gatto, posta “estramenia ditte Civitatis” loco detto “la porticella” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 302, ff. 056v-058).

[xxviii] ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 806, ff. 011v-016.

[xxix] “È questa chiesa appunto situata dentro il Circulo della stessa Parocchia immediatamente Posta à mezzo giorno, à differenza dell’altra chiesa dell’Annunziata detta di Fuora, che diroccatasi l’anni passati proprio nel fine del caduto secolo con tutte le sue pertinenze per ordini di Monsig.r Berlingieri è stata mutata di sito, e dà sotto le mura della Città in bocca alla Porta della Città è stata trasportata nell’antica di Santa Maria delli Francesi, che smantellata tutta la vecchia, con nuovo è più bel modello refabricatasi da fondamenti, apparisce più vasta.” Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723.

[xxx] La porta compare in alcuni atti notarili della prima metà del Seicento. 16.09.1613. Il chierico Joannes Fran.co Arcomanno e Joannes Vincenso Callea, in qualità di eredi del quondam Michele Arcomanno, possedevano in comune ed indiviso alcuni beni, tra cui: il “petium terrae arboratum sicomorum situm, et positum ante Januam Nove seu timpa oleastri viam publicam ex duobus lateribus et vinealem quod fuit q.m laure coco”, ovvero “lo vignalicchio arborato di Celsi posto loco ditto porta nova” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 288, ff. 098-099v). 13.09.1633. Davanti al notaro comparivano il Cl.o Micaele Callea ed il presbitero D. Joannes Andrea Romano. Il quondam Joanness Vincenso Callea, padre del detto Cl.o Micaele, aveva pignorato al detto D. Joannes Andrea un “ortalem arboribus sicomorum arboratum”, posto nel tenimento di Policastro, “ubi dicitur fora la porta nova di detta Citta”, confine i beni di Joannes Matteo Guidacciro, la “ripam oleastri”, le vie pubbliche da due lati ed altri fini. Al presente detto Micaele, venuto ad un accordo, lo vendeva a detto D. Joannes Andrea (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 300, ff. 063v-064v). 16.03.1638. Joannes Dom.co Campana vendeva al Cl.co Hyeronimo Mendolara, il “Casalino scoverto” posto dentro la terra di Policastro, nel convicno della chiesa di S.ta Maria “delli fransisi”, confine la domus di detto Hyeronimo, un altro casaleno di detto Joannes Dom.co, dalla parte superiore, e la via pubblica, “et pp.o lo casalino che vie la porta al p(rese)nte” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305, ff. 031-031v). 20.08.1646. In occasione della stipula del proprio testamento, il R. presbitero Jo: And.a Romano disponeva che, maritandosi Maria Guidacciaro, sua nipote e figlia di detta erede, le toccasse il vignale arborato di “Celsi” posto dove si dice “Porta nova, seu la Conicella”, sito nel distretto di Policastro. Lasciava il frutto del vignale di “Porta nova”, che era appartenuto a Gio: Vincenso Callea, a Veronica e Ber.na Grandinetto per due anni continui ciascuna (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 307, ff. 096v-098v).

[xxxi] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciaro, Busta 78 prot. 288 ff. 098-099v.

[xxxii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciaro, Busta 79 prot. 300 ff. 063v-064v.

[xxxiii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciaro, Busta 78, prot. 286 ff. 161v-162v e ff. 208-208v.

[xxxiv] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciaro, Busta 80 prot. 305 ff. 031v-033; Busta 78 prot. 290 ff. 010-010v.

[xxxv] 04.08.1604. Testamento di Minica o Minicella Scavino, abitante nella casa di Laura Scavino “intus p(raedi)ttam terram in Convicino s.tae Catarinae iusta domum fran.ci paudari viam publicam et alios fines” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 26-27). 12.08.1604. Testamento di Vittoria Palatio, abitante “intus p(raedi)ttam terram in Convicino s.tae Caterinae iusta domum D. Dom.cii Palatii justa domum Lupii pecori et alios fines” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 40-41). 12.11.1604. Testamento di Andriana de Conte, abitante “in convicino Ecclesie sante Caterine”, confine la domus di Vergilio Catanzaro, via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286 ff. 220-220v). 27.11.1604. Testamento di Diana Caccurio della terra di Mesoraca, moglie di And.a Caruso, abitante in Policastro “in Convicino sante Caterine”, confine la domus della venerabile chiesa di S.ta Caterina, il casaleno del presbitero Joannes Dom.co Catanzaro, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286 ff. 223v-224). 21.02.1605. Joannes Palatio dona al Cl.o Joannes Francesco Palatio suo figlio, alcuni beni, tra cui una casa palaziata posta nella terra di Policastro “in Convicino ecclesie s.te Caterine iusta domum Pr. Donni Dom.ci palatii cioè la casa de fora” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 91-92). 21.03.1605. Testamento di Gregorio Ammerato, abitante dentro la terra di Policastro “in Convicino Ecclesie sante Caterini”, confine la domus di Marco Inbriaco, il casaleno di D. Joannes Dom.co Catanzaro, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286 ff. 232-232v). 25.09.1605. Davanti al notaro si costituiscono Hijeronimo de Maijda “alias lo mantuto” e Marco Imbriaco, per il matrimonio tra il detto Marco e Lucretia de Maijda, figlia del detto Hijeronimo. Gioanna de Maijda “alias la mantuta”, zia della sposa, le donava una “casa terrana” posta nella terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.ta Caterina confine la casa di Gioallupo Pecoro e Masi Luchetta, la via pubblica ed altri confini. Nel medesimo loco della casa promessa, si trovava anche la casa di detta Giovanna, cioè la casa di S.ta Caterina (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 136-137v). 30.10.1605. Joannes Fran.co Corigliano vende a Cesare Truscia, un “casalenum” posto dentro la terra di Policastro “in convicino ecclesie venerabilis s.te Caterine justa ortum Franci Paudari, et Jo(ann)is petri bonacci, et viam publicam et alios fines” (ASCZ, Notaio G.B. Guidacciro Policastro, Busta 78, prot. 286 ff. 143-143v; parte seconda foto 144-145). 23.04.1606. Caterina Ardano vedova del quondam Matteo Fortini, vende a Vergilio Catanzaro un “Casalenum” posto nella terra di Policastro “in Convicino Ecclesie s.te Caterine iusta ortum ipsius Vergilii, et ortum Jo(ann)is Marie prantedi, et domum ditte Caterine venditricis, viam publicam et alios fines (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro Policastro, Busta 78, prot. 286, ff. 164v-165v). 25.08.1606. Salvatore Levati vende al presbitero D. Dominico Palatio, il casaleno posto nella terra di Policastro “in convicinio Ecclesie s.te Caterine”, confine la domus di detto Salvatore, la domus del detto presbitero D. Domenico, il casaleno di Hijeronimo de Maijda “alias lo mantuto”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 191v). 10.09.1606. Hijeronimo de Maijda “alias lo mantuto”, Gioanna de Maijda sua sorella e Marco Inbriaco suo genero, in solidum, vendono a D. Dom.co Palatio un “casalenum” posto dentro la terra di Policastro “in Convicinio ecclesie s.te Caterine”, confine il casaleno e la casa del detto D. Domenico, la domus di Masi Luchetta, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78, prot. 286, ff. 199v-200v). 17.07.1607. Hijeronimo Lamanno vende a Vergilio Catanzaro, la “domum palatiatam” posta dentro la terra di Policastro, “in Convicinio Ecc.e sante Caterine”, confine un’altra domus del detto Vergilio, il casalenum di Joannes Palatio, l’orto di Fran.co Paudari ed altri fini, insieme al “casalenum” posto nel loco predetto “ante ianua domus p(raedi)tta” e la via pubblica (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 028-029). 10.09.1608. Relativamente alla vendita effettuata da Hijeronimo Lamanno nei confronti di Vergilio Catanzario di una “domum palatiatam” posta dentro la terra di Policastro, in convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine la domus di detto Vergilio, l’orto di Fran.co Paudari, ed altri confini, il detto Vergilio completa il pagamento del prezzo di vendita (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 101-102). 10.09.1608. Joannes Fran.co Russo vende a Hijeronimo Lamanno, la “domum terraneam” posta dentro la terra di Policastro, in convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine la domus di detta chiesa, la domus di Agostino Romani “vinella mediante”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 102-103). 04.01.1609. Testamento di Cornelia Pecoro, abitante nella “domum terraneam” posta nella terra di Policastro, nel convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine la domus del presbitero Dom.co Palatio, la domus di Joanna Mantuta, la via pubblica ed altri fini. Lascia a Gio: Lamantuta, carlini venticinque sopra l’orto contiguo alla sua casa (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 159-159v). 11.01.1609. Testamento di Laura Taranto, abitante nella domus posta nella terra di Policastro, nel convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine la domus di Caterine Dardano, ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 159v-160). 03.01.1618. Prospero Carrozza vende a Hijeronimo Lamanno, la domus palaziata con un “catoijo” dove si teneva paglia, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine l’orto di Petro Paulo Serra “vallone mediante”, le domos della quondam Lucretia Turana, la via pubblica ed altri fini. La detta domus era stata acquistata dal detto Prospero dal quondam Joannes Battista Favari (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 076v-077v). 04.02.1618. Davanti al notaro si costituiscono i coniugi Salvatore Levato e Laura Cancello, assieme a Fran.co de Miglio, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra il detto Fran.co e Caterina Levato figlia dei detti coniugi. Appartenevano alla dote i beni lasciati dalla quondam Minichella Scavino, zia della futura sposa, tra cui una casa terranea posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine la casa di Fran.co Paudari e la via pubblica da due parti (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 078v-081v). 04.05.1618. Il presbiter D. Dominico Palatio vende al servente Paulo Luchetta, la “domum terraneam” posta nella terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine la domus di detto Paolo “a parte inferiore”, il casalenum appartenuto al quondam Andrea Grispini, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 093v-094v). 15.09.1625. Il presbitero D. Joannes Baptista Favari, circa 12 anni prima, aveva venduto a Prospero Carrozza, una casa palaziata posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina. Il detto Prospero però non aveva pagato né era in condizione di farlo. Al presente, il detto presbitero vendeva detta casa a Fiore Palmeri, insieme con la metà dell’orto contiguo incluso “lo celso” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 142v-144). 18.09.1630. Il notaro si porta nella domus palaziata di Fiore Palmeri, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina, confine la domus del presbitero Joannes Baptista Favari “dittam la turana”, l’orto di Petro Paulo Serra, la via convicinale ed altri fini, per stipulare il suo testamento (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 162v-163). 21.01.1631. Leonardo Caccurio vende a Paulo Venturo, la domus palaziata con orto contiguo dove era un “pede magno sicomi”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina, confine la domus che era appartenuta alla quondam Lucretia Turana, confine l’orto di Petro Paulo Serra “vallone mediante”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 298, ff. 004-005). 13.07.1637. Claritia Paudari figlia del quondam Fran.co Paudari, vende a Joannes Laurentio de Pace, il casaleno posto dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di Santa Catherina, confine la “domum seu ortum” del presbitero D. Parise Ganguzza, il casaleno di detto Joannes Laurentio, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 304, ff. 050-050v). 03.11.1637. Nei mesi passati, i coniugi Nicolao Grosso ed Elisabetta Palazzo, avevano venduto a Laurentio de Pace, il casaleno posto dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina, confine la domus di detto Laurentio, la via pubblica ed altri fini. Al presente i detti coniugi ricevevano il denaro pattuito (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 304, ff. 101-101v). 21.02.1638. Hyeronimo Salerno vende ad Andrea Cavarretta, la “Continentiam domorum” costituita da 3 camere, con “Cortilem inferioribus, et superioribus”, cui andava incluso un “orticellum Contiguum”, posta dento la terra di Policastro nel convicino della chiesa di “Sante Caterine”, confine la domus di Laurentio de Pace, i “sicomos” di Petro Paulo Serra “vallone mediante”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305, ff. 023-024). 21.02.1638. Davanti al notaro si costituiscono Isabella Marrazzo, vedova del quondam Valentio Jordano, e Hyeronimo Salerno. Negli anni passati, detto Gerolimo aveva venduto a detto Valente, due case poste dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di “santa Caterina”, confine “li Celsi” di Petro Paulo Serra, “vallone mediante”, e le case di Laurenzo de Pace che erano appartenute al quondam Virgilio Catanzaro, “della parte di sotto il Cortiglio”, per il prezzo di ducati 18, relativamente al quale si era impegnato a pagare l’annuo censo di carlini 12. All’attualità la detta Isabella, non avendo il denaro per continuare a pagare il censo, retrocedeva le case a detto Gerolimo per il medesimo prezzo (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305, ff. 024-025). 28.02.1638. Davanti al notaro compaiono D. Aloisia de Angelis, vedova ed erede del quondam Justuliano Cirisani, e Hyeronimo Poerio. La detta Aloisia asseriva che suo marito aveva comprato dal Cl.co Lutio Venturi, procuratore del monastero di S.ta Maria della Spina, un “ortale” arborato di “Celsi” posto dentro la terra di Policastro nel convicino di “Santa Caterina”, confine l’orto di detta chiesa, l’orto e casalino di Gio: Thomaso Scandale, la via pubblica ed altri fini, impegnadosi a pagare l’annuo censo di carlini 15. All’attualità la detta Aloisia retocedeva il bene al detto Gerolimo che s’impegnava a pagare lo stesso censo al monastero (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305 ff. 025-025v).

[xxxvi] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 288, ff. 091v-092v. 20.08.1607. Davanti al notaro comparivano Julia Niele, vedova del quondam Joannes Petro Bonanni, e Thomaso Autimari del casale di Cellara, pertinenza di Cosenza, per la stipula dei capitoli relativi al loro matrimonio. Tra i beni della dote figurava anche “la vasilea harborata di celsi confine le mura della terra, et l’orto di Fran.co paudari, et Geronimo et Filippo carise” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287 ff. 032v-033v). 28.05.1617. Joannes Laurenzo Corigliano dichiarava che Joannes Fran.co Corigliano suo padre, aveva venduto a Cesare Truscia il “casalenum” posto dentro la terra di Policastro loco detto “la vasilea”, confine l’orto di Fran.co Paudari, “et murii ditte Civitatis”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 025v-026).

[xxxvii] 02.11.1634. Petro de Mauro vende a Hijeronimo Salerno, la “Continentiam domorum cum Cortiles, et orto” consistente in 6 membri palaziati posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina, confine l’orto di D. Parise Ganguzza, il casaleno di Nicolao Grosso, i “sicomos” di Petro Paulo Serra “vallone mediante dittus la vasilea”, le vie pubbliche ed altri confini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 152-153v).

[xxxviii] 27.08.1631. Davanti al notaro comparivano Ippolita Catanzaro, vedova del quondam Joannes Dom.co Vonazzi e Petro de Mauro, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Petro e Catherina Bonaccio, figlia del detto quondam Joannes Dom.co e di detta Ippolita. La detta Ippolita, assieme al presbitero D. Lucas Bonaccio del castro di San Mauro, tutore di dette Catherina, le promettevano una continenza di case poste dentro la terra di Policastro, nel convicino di Santa Caterina, dove si dice “la vasilea”, confine l’orto che era appartenuto al quondam Fran.co Paudari, “le mura della Citta ditte similm.te la vasilea”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 298, ff. 061-062v).

[xxxix] “Nell’anno 1520 si ritrovò sotto la muraglia a canto il tempio antico di S.ta Caterina un Idoletto Piccolo d’Ercole alto un buon Palmo, qual’era di Bronzo con in mano la Clava …”. Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723.

[xl] 20.08.1607. Nella dote di Julia Niele che andava sposa a Thomaso Autimari del casale di Cellare, pertinenza di Cosenza, figura “la vasilea harborata di celsi confine le mura della terra, et l’orto di Fran.co paudari” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 032v-033v). 28.05.1617. Joannes Laurenzo Corigliano dichiarava che suo padre Joannes Fran.co, aveva venduto a Cesare Truscia il “casalenum” posto dentro la terra di Policastro loco detto “la vasilea”, confine l’orto di Fran.ci Paudari “et murii ditte Civitatis”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 025v-026). 25.11.1623. Alla dote di Beatrice Bonanno che andava sposa a Joannes Baptista Lanzo, apparteneva “la vasilea” che era stata del quondam Fran.co Bonanno suo padre, confine l’orto di Fran.co Paudari, l’orto di Filippo Carise, “li celsi” di Petro Paulo Serra ed altri fini. (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 115v-119). 27.08.1631. Alla dote di Catherina Bonaccio che andava sposa a Petro de Mauro, apparteneva una continenza di case poste dentro la terra di Policastro, nel convicino di Santa Caterina dove si dice “la vasilea”, confine l’orto che era appartenuto al quondam Fran.co Paudari e “le mura della Citta ditte similm.te la vasilea”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 298, ff. 061-062v).

[xli] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 170-172v.

[xlii] 24.10.1620. Il chierico Scipione Popaianni vendeva ad Andrea de Pace, la “Continentiam domorum palatiatorum”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di “Santi petri”, confine la “logettam domorum” del quondam Marco Antonio Coco, l’orto e il “palazzettum” di quest’ultimo ed altri fini; nonché l’orto “arboratum sicomorum” posto nello stesso loco, confine la detta continenza di case palaziate, l’orto della venerabile chiesa di Santa Caterina, l’orto del detto quondam Marco Antonio ed altri fini; nonché un altro “orticellum”, confine il detto orto, “et ripas dittas le catarrata et vallone ditto le Catarrata”, confine i “sicomium et Casalenos” del quondam Julio Jannino ed altri fini, con il patto che rimanesse al detto Scipione, la “Camera” confinante con la via pubblica ed i detti orti, dove al presente abitava Isabella Spolvera (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 068-069). 16 agosto 1621. Per consentirgli di ascendere all’ordine sacerdotale, Andrea de Pace donava al clerico Joannes Thoma suo figlio, i seguenti beni: la “continentia domorum” con orto contiguo arborato “sicomis”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “Santi Petri”, confine la domus degli eredi del quondam Marco Antonio Coco, il “vallonem dittum le catarrata”, l’orto di Santa Caterina ed altri fini, che detto Andrea aveva comprato dal Cl.o Scipione Popaianni (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 293, ff. 049-049v). L’ultimo di febbraio 1638, Donna Aluise o Aloisia de Angelis, vedova ed erede del quondam Justuliano Cirisano, asseriva che suo marito aveva comprato dal Cl.co Lutio Venturi, procuratore del monastero di S.ta Maria della Spina, un “ortale” arborato di “Celsi” posto dentro la terra di Policastro “nel Convicinio di santa Caterina”, confine “l’orto di detta chiesa”, l’orto e casalino di Gio: Thomaso Scandale, la via pubblica ed altri fini, impegnadosi a pagare l’annuo censo di carlini 15. All’attualità la detta Aloisia retocedeva il bene a Hyeronimo Poerio che s’impegnava a pagare lo stesso censo al monastero (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 305, ff. 025-025v). 22.02.1643. I coniugi Lupo de Florio e Laura Faraco vendevano a Joseph Giordano un “Ortale sicomorum” dotale posto dentro la terra di Policastro loco detto “la basilea”, confine la domus e l’orto del quondam Hijeronimo Poeri, un altro ortale ed il casaleno del quondam Tiberio Grigoraci, le “Rupas dictae Civitatis” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 802, ff. 040v-042). 15.08.1655. Alla dote di Vittoria Ritia che andava sposa a Petro de Franco, apparteneva “un pede di Celso” posto dentro la terra di Policastro nel loco detto “la Vasilea”, confine l’orto del quondam Petro Paulo Serra, “vallone” mediante (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 880, ff. 111v-113).

[xliii] La porta della Judeca risulta anche dopo il terremoto del 1638. Nell’ambito della visita agli “Oppidis, et Locis Suae Dioecesis”, l’arcivescovo di Santa Severina Francesco Falabella giunse a Policastro la domenica del tre ottobre 1660. Annunciato otto giorni prima per iscritto, proveniente da Mesoraca, egli giunse “extra oppidi Portam” accompagnato dal suo seguito dove, al suono delle campane, fu accolto dal popolo e dal clero con la croce. AASS, 37A. Se ne fa menzione ancora agli inizi del Novecento, in occasione della descrizione dei confini della chiesa Martice. “Dalla parte di nord-est a partir dalla porta Giudaica, la parte di sinistra scendendo su la rotabile che va Cutro fino al ponte di Tacina. Anche comprende la parte di sinistra seguendo la strada rotabile che mena a Mesoraca, fino a contrada Santo Francesco inclusive. Dal ponte di Tacina della strada rotabile (estremo limite) risalendo verso Nord, giunge all’altro ponte del detto fiume Tacina presso Cotronei. Di là, ritornando verso il paese, comprende tutte le contrade chiuse nei su detti limiti avvertendo che appartengono alla Chiesa matrice tutte quelle che si trovano dalla parte sinistra della rotabile fino al Ponte Gallina dove l’una e l’altra parte appartiene alla Chiesa Matrice.” AASS, 034B.

[xliv] 25.02.1620. La località “cimicicchio” risultava individuata “sotto la rupe di s.ta Caterina, et porta della Judeca” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 292, ff. 011-013v). 01.06.1646. “il luoco, et possessione detto Cimicicchio”, esistente nel “distretto” di Policastro “et pp.o sotto le timpe della porta della Giudeca la via publica che si cala nelle molina dell’acquaro” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 805, ff. 046-053).

[xlv] 23.04.1605. Capitoli matrimoniali relativi al matrimonio tra Polisena Carcello e Giallupo Pecuro. Il futuro sposo prometteva alla sposa una casa e la metà di un piede di “celso”, che deteneva in comune con Minicella Azzarito, beni posti dentro la terra di Policastro loco detto “lo vallone della turana”, confine “l’orto di Gio: maria prantedi ingresso med.e” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 286, ff. 98v-99v). 03.01.1618. Prospero Carrozza vendeva a Hijeronimo Lamanno, la domus palaziata con un “catoijo” dove teneva la paglia, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di S.ta Caterina, confine l’orto di Petro Paulo Serra, “vallone mediante”, le domus della quondam Lucretia Turana, la via pubblica ed altri fini. La detta domus era stata acquistata da Prospero Carrozza dal quondam Joannes Battista Favari (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 076v-077v). 18.09.1630. Il notaro si porta nella domus palaziata di Fiore Palmeri, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina, confine la domus del presbitero Joannes Baptista Favari “dittam la turana”, l’orto di Petro Paulo Serra, la via convicinale ed altri fini, per stipulare il suo testamento (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 162v-163). 21.01.1631. Leonardo Caccurio vende a Paulo Venturo, la domus palaziata con orto contiguo dove era un “pede magno sicomi”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Caterina, confine la domus che era appartenuta alla quondam Lucretia Turana, confine l’orto di Petro Paulo Serra “vallone mediante”, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 298, ff. 004-005).

[xlvi] 01.04.1634. Davanti al notaro comparivano Innocentia Mannarino, vedova del quondam Joannes Thoma Curto, ed il Cl.o Fran.co Curto suo figlio, assieme a Scipione Spinello, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Scipione e Lisabetta Curto, figlia di detta Innocentia e sorella del detto Cl.o Fran.co. Apparteneva alla dote la casa palaziata posta dentro la terra di Policastro nel convicino della SS.ma Annunziata “nova”, confine la casa di detta Innocentia, la casa di D. Gio: Battista Favari “vallone mediante” ed altri confini, cioè si prometteva “la casa nova di abascio con il trappito” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 052v-054). 09.08.1636. Innocentia Mannarino vedova del quondam Joannes Thoma Curto, vendeva al R.do D. Joannes Baptista Favaro, la domus terranea posta dentro la terra di Policastro nel convicino della SS.ma Annunziata “nova”, confine la domus di Scipione Spinello, la domus degli eredi del quondam Marcello Lice, la domus di Hijeronimo Santella, il “vallonem Civitatis quod discendit à Fumerello” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 303, ff. 087v-092v).

[xlvii] 04.10.1608. Pompeo Tabernense, ordinario servente, su istanza di Joannes Furesta, procuratore di Fabritio Oliverio di Cutro, incanta a Scipione Misiano la “domum palatiatam” “in pluribus et diversis membris Consistentibus” di Minico Cavarretta, posta dentro la terra di Policastro confine il “vallonem Correntem” e la via pubblica (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 107-107v).