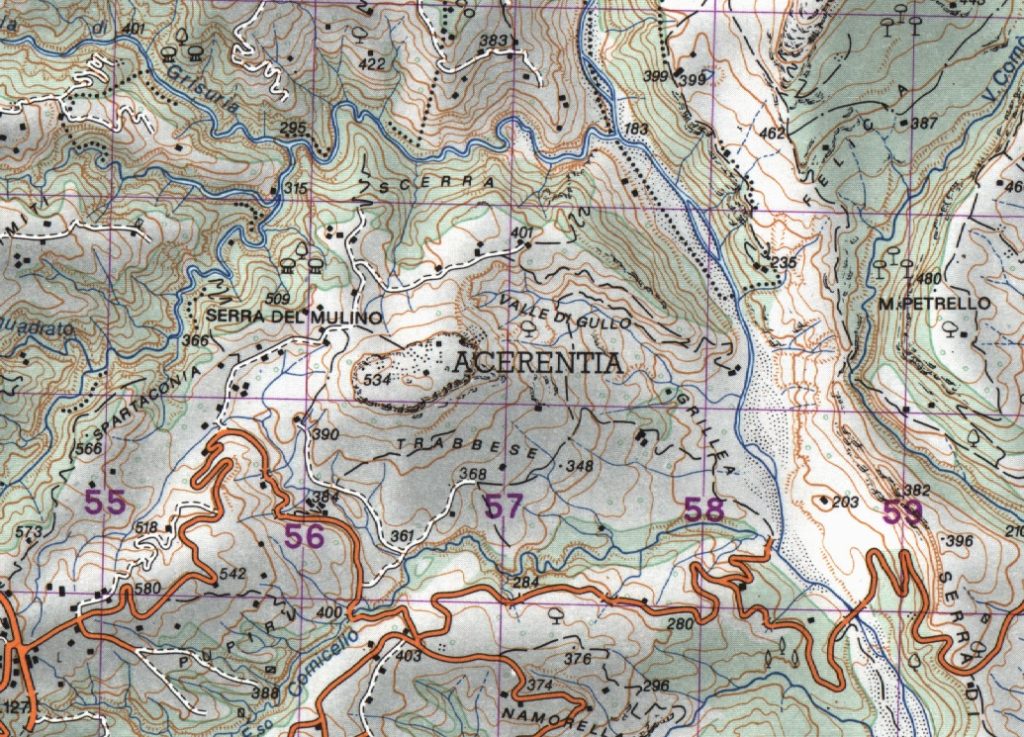

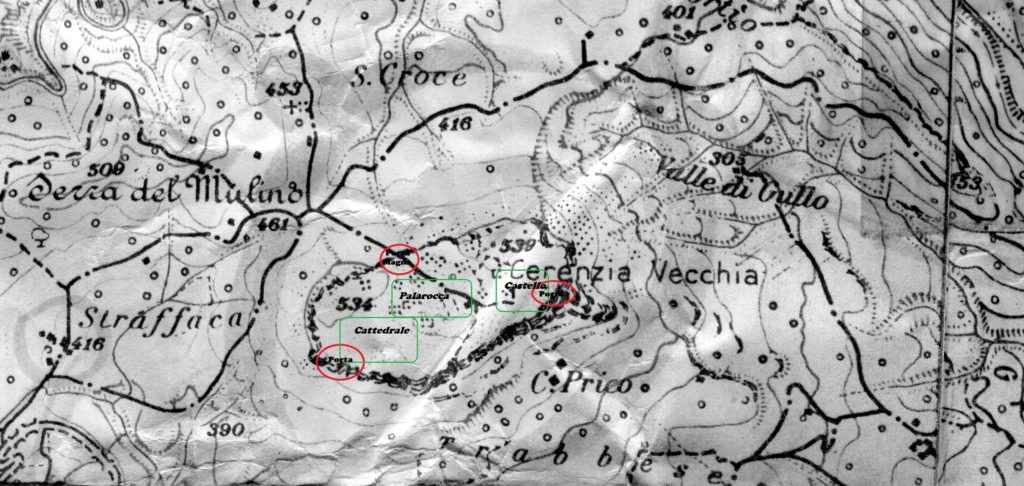

La città abbandonata di Cerenzìa Vecchia

Le chiese di Santa Maria delle Grazie e di Santa Maria del Soccorso di Policastro

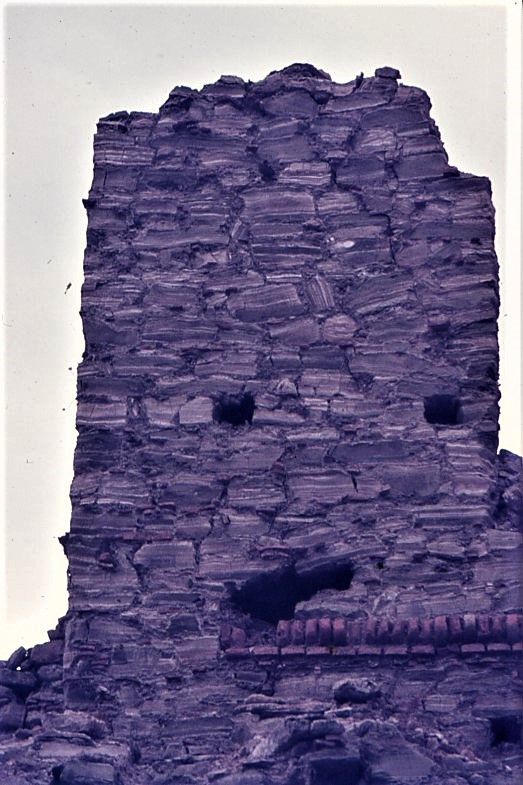

Statua di Santa Maria della Grazia conservata nella chiesa del monastero di Santa Maria della Spina di Petilia Policastro (KR).

Nel pomeriggio del 9 giugno 1559, il cantore della chiesa di Mileto Giovanni Tommaso Cerasia, vicario dell’arcivescovo di Santa Severina Giovanni Battista Ursini, impegnato nella visita delle chiese di Policastro, dopo essersi recato alla chiesa di Santo Dimitri, e prima di giungere alla chiesa parrocchiale sotto l’invocazione dei “s.ti Pet.i et pauli”, visitò la “ecc.ae s.tae Mariae de gr(ati)a” della quale era cappellano D. Battista Canzonerio.

Qui trovò l’altare di fabbrica ed alcuni beni custoditi in un’arca: tre tovaglie, un coperimento d’altare di tela, due candelabri di creta, una “Cona in tela” davanti l’altare, un “plumacium”, un calice di peltro con patena, un messale, un vestimento sacerdotale di tela completo, tre “amictos”, due “planetas” di tela, due “lintheamina” di tela mentre, dentro un cuscino, erano conservati diversi altri beni vecchissimi e laceri. Una “lampas” era solitamente accesa davanti l’altare, ma al momento si trovava spenta. Nella chiesa esisteva anche un altro altare di fabbrica coperto da un “lintheamen”, mentre nel campanile pendeva una campana mezzana.[i]

Il luogo

La vicinanza della chiesa di Santa Maria delle Grazie alla parrocchiale di San Pietro, che ricaviamo dalla visita del vicario dell’arcivescovo Ursini,[ii] appare evidenziata anche successivamente, mentre, dai documenti della prima metà del Seicento, apprendiamo che tra le case poste nel “convicino” della chiesa,[iii] confinavano con il suo edificio: la casa palaziata di Polita de Simmari,[iv] la domus terranea di Dianora de Maijda, figlia di Hijeronimo de Maijda, che confinava con “le mura di Santa maria la gratia”,[v] e la casa di Blasio Ritia, che confinava con la chiesa di Santa Maria della Grazia, vinella mediante, e si trovava in prossimità delle rupi dette “delle Catarrate”,[vi] dove giungeva un antico fosso, che i documenti di questo periodo chiamano il “valonnem magnum dittum la iudeca”.[vii]

In relazione a tale vicinanza, ed a seguito dei danni riportati dalla chiesa di San Pietro in occasione del terremoto del 1638, in luogo della parrocchiale diruta, le funzioni parrocchiali furono temporaneamente trasferite nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.[viii]

A quel tempo, nel convicino della stessa chiesa, lungo “la via che si và alla Porta della Giudeca”, questa possedeva la casa che era stata di Joannes Laurentio Cervino, il quale era stato costretto a cederla a causa dei suoi debiti,[ix] durante la lunga amministrazione del procuratore Ottavio Vitetta. Periodo in cui quest’ultimo si occupò della gestione di alcuni prestiti di denaro, in relazione ai beni ricevuti dalla chiesa per la celebrazione di messe di suffragio.[x]

Oltre alla “Giudeca”, un altro luogo caratteristico posto nelle vicinanze delle chiese di “s.ta maria la gr(ati)a” e di Santa Caterina, spesso richiamato negli atti della prima metà del Seicento, era “la timpa delli Napoli”,[xi] o “rupa ditta delli napoli”.[xii] Le “timpas de Napoli, de Sancta Catharina” (1644) confinavano con la località detta di “Cimicicchio”[xiii] e con le “ripe di questa Città” (1647).[xiv]

Fotopiano di Petilia Policastro (IGM, 1953), il luogo in cui esisteva la chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Dalla chiesa del SS.mo Salvatore a quella di Santa Maria del Soccorso

L’esistenza a Policastro di una chiesa dedicata al SS.mo Salvatore, risulta documentata già da un atto del 29 aprile 1615, che menziona un vignale appartenente alla dote di Berardina Caccurio, figlia di Alfontio Caccurio, redditizio per grana due e mezzo “alla chiesa dell’salvatore di detta terra”.[xv]

Alcuni documenti successivi, che ci forniscono notizia di un legato in favore del “santiss.mo Salvatore” di Policastro da parte di Isabella Rizza, evidenziano che questa chiesa esistente nel luogo detto “Lo Salvatore”, cominciò successivamente ad essere chiamata la chiesa di Santa Maria del Soccorso, titolo ricordato in questo periodo, anche riguardo alla fondazione del vicino monastero di Santa Maria delle Manche.[xvi]

Attraverso un atto del 3 settembre 1617, apprendiamo che Sansone Salerno, in qualità di erede del quondam Serafino e di Isabella Rizza, si trovava ad essere creditore nei confronti di Livio Zurlo, nipote ed erede del quondam Gio: Vittorio Monaco, per la somma di ducati 100 di capitale più annui ducati 10 d’interesse, e che la quondam Isabella Rizza, nel suo ultimo testamento, aveva lasciato tale censo alla chiesa del “santiss.mo Salvatore”.[xvii]

Il 20 aprile 1630, nel proprio testamento, Sanzone Salerno disponeva che fosse celebrata una ebdommada a S.ta Maria “del succorso al titolo et nome del S.mo Salvatore”. Disponeva che i ducati 15 che deteneva Stefano Capozza, pagati da Livio Zurlo, andassero in riparazione della detta chiesa “col titolo del S.mo Salvatore”. Disponeva che il censo di carlini 18 che pagavano gli eredi del quondam Juzzolino con le terze decorse, fossero convertite in beneficio di detta “chiesia del Salvatore unita nella visita p(er) n(ost)ro signore ArciV.o nella chiesa del soccorso col titolo delaltare del S.mo Salvatore”, secondo le volontà di sua zia Isabella Riccia. Disponeva ai suoi eredi che, con il denaro del credito che vantava nei confronti dell’università di Policastro sopra la “gabella della farina”, ammontante per capitale e terze decorse a ducati 8000, si edificasse “uno ospidale di poveri contico con d.a chiesia del Salvatore”.[xviii]

Troviamo in seguito che la chiesa di Santa Maria del Soccorso, posta mezzo miglio fuori l’abitato di Policastro,[xix] nel luogo detto anche “lo soccurso”,[xx] lungo la via che conduceva alla “montagna”,[xxi] possedeva un capitale di 50 ducati, che fu detenuto da Vitaliano Larosa, pagando un interesse del 10 % e successivamente, dallo stesso Stefano Capozza procuratore della detta chiesa.[xxii] A quel tempo risultano documentati altri lasciti di denaro[xxiii] e di beni.[xxiv]

Fotopiano di Petilia Policastro (IGM, 1953), il luogo in cui esisteva la chiesa di Santa Maria del Soccorso.

La visita del Falabella

Dopo aver visitato la chiesa della SS.ma Annunziata Nova nel corso della giornata precedente, e prima di dirigersi alla parrocchiale di Santa Maria li Francesi, il 7 ottobre 1660 l’arcivescovo Francesco Falabella visitò la chiesa di “S. Mariae Gratiarum” dove, dopo aver ascoltato la messa, visitò l’altare posto dalla parte occidentale dell’edificio, che trovò ornato con un “pallio laneo” di colore rosso, tre tovaglie, “Carta secretorum”, due candelabri di legno e croce.

Considerato che l’altare era troppo basso, l’arcivescovo comandò che vi fosse sistemato un “lapidem”, in maniera che l’altare raggiungesse, perlomeno, la misura di “unius pedis” “ad basem Columnarum”, ed ordinò che vi fosse infisso un “Lapis Sacratus” entro il termine di un mese. La disposizione risultava impartita nei confronti del chierico Francesco Cavarretta “Cui commendavit curam p(raedi)ctae Ecc.ae”, il cui nome però appare cancellato nel documento con una riga.

L’arcivescovo comandò, inoltre, di dorare il calice e la patena entro e non oltre il termine di 15 giorni. Sopra l’altare vi era la icona dipinta su tela “cum Imaginibus B. M. Gratiarum Sanctorum Petri, Blasii, et Atanasii”.

La chiesa aveva l’obbligo di celebrare la messa alla domenica e nei singoli giorni festivi, mentre le elemosine necessarie erano pagate usando le sue rendite, che ascendevano a circa ducati undici e mezzo annui. Di questa somma, ducati cinque si percepivano dalla locazione di una casa, altri ducati cinque da un censo che pagavano gli eredi del quondam Joannes Berardino Accetta, mentre altri quindici carlini li pagava Joannes Cervino per un censo.

Poiché la chiesa si trovava debitrice nei confronti di Joannes Guarano per la somma di ducati dieci a causa di un “censu decurso”, e di altri ducati sette “in circa” nei confronti di Joannes Dom.co Cervino per un altro “censo decurso”, l’arcivesco comandò, sotto la pena della scomunica “maioris”, che tali somme fossero pagate ai creditori entro tre giorni da parte del procuratore della detta chiesa che, per i poteri di Joannes Baptista Cerasaro, fu eletto il chierico Fran.co Cavarretta.

In un’arca di legno conservata nella chiesa furono trovati: una casula o pianeta di seta bianca, due “Albae”, un messale vetusto che l’arcivescovo ordinò di sostituire con uno nuovo entro il termine di un anno e cinque tovaglie per uso dell’altare.

Per quanto riguardava l’edificio, l’arcivescovo comandò che entro un mese, si riparasse il tetto “in medio” e nelle altre parti dove ciò si rendeva necessario, per evitare che ci piovesse, e di costruire una nuova porta sul lato sinistro “in medio d.ae Ecc.ae”.[xxv]

L’indomani, otto ottobre, l’arcivescovo passò alla visita della chiesa chiamata “S. M. del Succurso” posta fuori dalle mura di Policastro “per statium medii miliarii”, dove ascoltò la messa e visitò l’altare posto nella parte occidentale dell’edificio, che rinvenne coperto con un pallio di seta di diversi colori, corredato con tre tovaglie, “Carta Secretorum”, croce, sei candelabri di legno e “Lapide Sacrato”. L’arcivescovo ordinò di uniformare il piano dell’altare in maniera tale che non eccedesse nel mezzo ed inoltre, ordinò che vi fosse infissa una “tabula Lapidea”.

Qui, l’arcivescovo trovo la “Icona devote depicta in tela cum Imagine B. M. vulgo detta del Succurso, ac Imaginibus S. Blasii Martiris, et S. Apolloniae Virginis”, mentre sopra l’altare si trovava un baldacchino di legno dipinto.

La chiesa non aveva alcun onere di messe, ma vi si celebrava alla domenica per devozione, grazie alle elemosine dei fedeli che erano raccolte dal suo procuratore Dom.co Ammannato. Attraverso la vendita di alcune vacche che erano state ricevute in dono dalla chiesa, il detto procuratore si trovava in possesso della somma di ottanta ducati, che l’arcivescovo dispose fosse impiegata ad un annuo censo.

Le sue “Supellectile” erano costituite da un “Calicem carentem auro à parte interiore”, similmente alla sua patena, che l’arcivescovo comandò di non usare più e di dorare entro il termine di un mese, mentre dispose che fossero puliti ogni mese le “Mappas vulgo detti purificatori”.

Per quanto atteneva invece all’edificio, comandò che fosse rifatta la finestra posta sopra la porta, che fosse sistemato il pavimento “effossum” e che fosse riparato il tetto nelle parti che ne avevano bisogno.[xxvi]

Petilia Policastro (KR), il luogo in cui esisteva la chiesa di Santa Maria del Soccorso in una vecchia cartolina.

Una nuova rendita

La natura di semplice beneficio ecclesiatico su cui si fondava la chiesa di Santa Maria della Grazia, risulta evidente attorno alla metà del Seicento quando, al fine di costituire una rendita adeguata, fu unito all’altro simile su cui era fondata la chiesa di Santa Maria del Soccorso, posta fuori le mura di Policastro.

Risale al 1667, la supplica presentata dal chierico Gio. Angelo Gallotti della città di Lagonegro, diocesi di Policastro Bussentino, all’arcivescovo di Santa Severina Francesco Falabella, affinchè potesse essere promosso al quarto ordine minore, avendo servito il detto presule per tre anni come suo mastro di casa.

Dato che, in questo caso, secondo le disposizioni del Concilio di Trento, gli doveva essere subito conferito un beneficio, e siccome nella sua città non ne esisteva nessuno che gli potesse essere assegnato, chiedeva che i venti ducati di rendita senza peso alcuno, che come legati piii ed elemosine, detenevano le chiese di Santa Maria del Soccorso e Santa Maria delle Grazie di Policastro, fossero eretti in beneficio semplice e che quest’ultimo gli fosse assegnato.[xxvii]

Le notizie successive evidenziano che tale supplica fu accolta, avviando così il consueto passaggio di mano tra clerici, della nuova rendita creata in questo modo, a tutto discapito di un’aministrazione “fedele” dei beni delle due chiese.

Il 15 luglio 1675, l’arcivescovo Mutio Suriano, essendo vacante il “Simplici Beneficio, seu Cappelaniam sub invocat.nem S. Mariae de Succursu, et S. Mariae Gratiarum in Oppido Policastri”, per rassegnazione fatta in Roma il 26 giugno 1675 dal chierico Gio: Battista Martinucci Palermi, ultimo “Beneficiato sive Cappellano, et Possessore”, “Considerando che per la mia assenza da q.elle parti et per non havere in esse ministro fedele, le Chiese di d.o Beneficio vanno in collasso”, lo assegnava al crotonese Carlo Berlingieri commorante in altra città. Per rassegnare il beneficio nelle mani dell’arcivescovo, il Martinucci Palermi costituiva suo “P(at)ronem” il P. Cl. Carlo Infosino, con la clausola che tutti i frutti già maturati e non incassati o che fossero risultati già maturati al giorno della rassegnazione, sarebbero rimasti in suo favore.[xxviii]

Petilia Policastro (KR), corso Giove (dalla pagina facebook I Ricordi dei “Petilini Emigrati”).

In platea

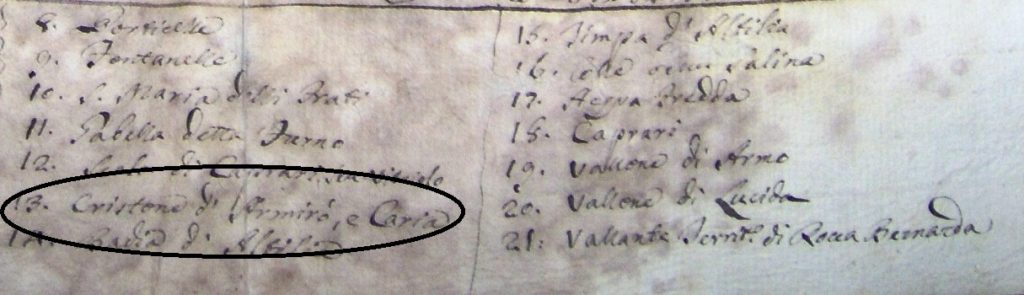

I beni appartenenti ai due benefici uniti nel 1667, compaiono in una “Platea delli Beneficii della Grazia, e Soccorso di Policastro” compilata il primo di gennaio 1728.

“Platea, seu Inventario fatto da me D. Dom.co Rocca del Beneficio sotto

il titolo di S.a M.a delle Grazie, e Soccorso di q.a Città di Policastro oggi 1 G.aio 1728.

(…)

Prim.te la sud.a Chiesa di S. M.a delle Grazie al p(rese)nte si ritrova situata dentro q.a / Città di Policastro giusta li suoi notorii Confini per dentro la quale vi sta l’Alta / re col quadro coll’Imag.e di S.a M.a delle Grazie pittata sopra tela; il sud.o / Altare si trova al p(rese)nte guarnito coll’infra(scri)tti Suppellettili

In p(ri)mis Un Calice con patena d’argento indorati, ed il piede d’ottone, due / Corporali d’orletto, una borsa di più colori, tre veli, seu supracalici di co / lore, un missale Romano, uno Campanello, Sei candelieri di legno / indorati, due fioretti, uno Crocefisso di legno indorato, Carta di Gloria, / In principio, e lavabo, tre tovaglie d’Altare, Un innanzi Altare / di damasco bianco colla sua Cap.a di pietra di tufi lavorati, col suo / … … di tavole pittato, un Camiso di tela fina, Amitto, e / Cingolo, due pianete di damasco colorate, con una Camp.a sopra d.a Chiesa.

Item tiene l’infratte annue Rend.e

Un Capitale di d. 150 affrancandi quandocumque alla Rag.e del Sei / per Cento ipotegato sopra la Gabella d.a Cucoli sita in q.o territorio, / alborata di quercie, e d’altri alberi fruttiferi di capacità di tt.e 70 / in circa confine la terra d.a li Campanari del dominio della Chiesa / M(ad)re di Mesoraca, la foresta piana delli Mag.i Carlo Tronca, Gio: B.a, e Barto / lo Scandale, li Beni di Franc.o Cavarretta, ed altri fini.

Nec non sopra una Continenza di terre di Capacità di tt.e 5 in circa / alberate di quercie sita in q.o territ.o di Policastro nel luogo di Catrivari / confine le terre degl’eredi del q.m Paulo Giordano li Beni della q.m Auria / Mannarino, ed altri fini per come il tutto apparisce dall’Istrum.to censua / rio rogato per il Sig. Notaro Tomaso Nigro di q.a pred.a Città sotto il dì / 13 mag. 1717, cui per se ne percipe ogn’anno d. nove d. 09 : 00.

Item un altro Capitale di d. 50 alla Rag.e del Sette per Cento affrancandi quan / documque debbito dal cl. d. Vitaliano Giordano, e della annualità suddetta / se ne celebrano tante messe al n. di 35 alla Rag.e di Un carlino l’una / come app.e per istrum.to stip.o da M.r Ruggero nell’anno 1713.

Sono l’infratti pesi

Nel giorno della festa per la Celebra.e della Messa Cant.a d. 50

per il jus visitae d. 25

per il quinquennale d. 20

La sud.a Chiesa del Soccorso sta situata fuori q.a Città di Policastro, sotto li / Molini di q.a Camera Principale; vi è l’Altare coll’Imag.e di S. Maria / del Soccorso colla Capp.a di legname pittata con sei Candelieri, Croce, / Carta di Gloria. Solam.e si canta la messa nel giorno della Festa. / Possiede un Ortale vicino d.a Chiesa alborato di Celzi, ed altri alberi fruttiferi.

Pesi

Messa Cant.a nel giorno della Festa d. 50

per il Jus visitae d. 25

per il Jus quinquennale d. 20

D. Dom.o Rocca Rett.e ho fatto scriv.e la p(rese)nte Platea / per mano dell’infratto Reg. Not.o Ant.o Fanele, ed in fede p.a Policastro / la prima Gennaio 1728.”.[xxix]

Petilia Policastro (KR), edicola posta nel luogo in cui esisteva la chiesa di Santa Maria del Soccorso.

Ultimi documenti

La relazione vescovile del 1765 ribadisce che, la chiesa di “Sanctae Mariae Gratiarum”, con un solo altare, dove si trovava eretto un beneficio sotto lo stesso titolo, era retta da D. Cesare Rocca che la possedeva.[xxx] Lo stesso D. Cesare reggeva e possedeva anche la “Ecclesia Santae Mariae de Succursu” posta “Extra moenia”, dove, similmente alla precedente, si trovava eretto un beneficio sotto lo stesso titolo.[xxxi]

Ritroviamo i due benefici nella “Platea di tutti i Benefici Semplici, tanto Eccl(esiasti)ci quanto di Juspatronato laicale fondati in questa Città, e Diocesi di S.a Sev.a” (1788), dove, elencati tra quelli di “Policastro”, risultano “Il Semplice Eccl(esiasti)co Beneficio sotto il tit.o di S.a M.a delle Grazie” ed “Il Semplice Eccl(esiasti)co Beneficio sotto il tit.o di S.a M.a del Soccorso”.[xxxii] Sulla base della platea del 1728, conservata presso l’archivio arcivescovile di Santa Severina, la documentazione successiva (1794), elenca le rendite ed i pesi relativi ai due benefici.[xxxiii]

Successivamente non troviamo altre notizie, segnale che entrambe le chiese andarono dirute a seguito del sisma del 1783,[xxxiv] mentre, sempre al tempo della Cassa Sacra, un atto del 2 agosto 1790 menziona i “Luoghi e Terreni d’affittarsi del vacante Benef.o di S. M.a del Soccorso”, ovvero solo “un ortale circondato di armacero attaccato all’istessa Chiesa”.[xxxv]

Note

[i] AASS, 16B.

[ii] Tale vicinanza è evidenzia anche dal Mannarino agli inizi del Seccento: “La seconda Parocchia alla parte più infine, ed’orientale, è l’abbadia di Santo Pietro, à cui van congionte l’altre due contigue della Sinagoga, e di Santa Maria delle Grazie, situate nella Chiesa di Santa Caterina non più la vecchia diruta, ma la nuova redificata dà fondamenti …” (Mannarino F. A., Cronica della Celebre ed Antica Petilia detta oggi Policastro, 1721-1723).

[iii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro Policastro, Busta 78 prot. 286, ff. 53-53v, 103-104, 130-130v, 139v-140, 205v-206v, 217-217v, 227-227v; Busta 78 prot. 287, ff. 118v-119, 119v-120, 160-161, 146v-147, 168-168v, 185-185v; Busta 78 prot. 288, ff. 016-017, 050v-051v, 071v-072, 073-074, 086v-087v; Busta 78 prot. 289, ff. 020-020v; Busta 78 prot. 291, ff. 006v-007; ff. 086-086v; Busta 79 prot. 294, ff. 055v-056v; Busta 79 prot. 296, ff. 166v-168; Busta 79 prot. 297, ff. s.n., 020v-021, 042-042v, 042v-043v, 046-046v, 090v-091, 156v-157, 160-161, 161-161v, 174-175, 175-175v; Busta 80 prot. 301, ff. 003-003v, 038-039v, 140v-142; Busta 80 prot. 302, ff. 034v-036; Busta 80 prot. 304, ff. 063-064, 066v-068; Busta 80 prot. 305, ff. 007-008; 008-009, 105v-106v; ASCZ, Notaio Ignoto Policastro, Busta 81 ff. 9-10. ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 801, ff. 017-018v, 036-036v, 074-075v, 078-079v, 115-117, 121v-123; Busta 182 prot. 802, ff. 032v-034v, 072v-073v, 102-104; Busta 182 prot. 803, ff. 079v-080v; Busta 182 prot. 804, ff. 016v-018v, 155v-158; ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 058-059; Busta 196 prot. 875, ff. 080v-082; Busta 196 prot. 876, ff. 007v-009; Busta 196 prot. 878, ff. 084v-085.

[iv] 19.05.1605. Tra i beni della dote di Polita de Simmari che andava sposa a Prospero Grigoraci della terra di Stilo, ma al presente abitante in Policastro, si menziona una casa palaziata posta dentro la terra di Policastro “Confine la chiesa di santa maria della gr(azi)a” la casa di Gio: Baptista Natale e la via pubblica da due lati. ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 286, ff. 103-104. 15.01.1617. Davanti al notaro si costituivano Polita de Simmari, vedova del quondam Prospero Grigoraci, assieme a Berardo Vecchio, per la stipula dei capitoli relativi al loro matrimonio. Apparteneva alla dote una casa palaziata posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa di “santa maria della gr(ati)a”, confine la casa di Gio: Battista Natale, la via pubblica da due parti ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 006v-007). 16.11.1642. Alla dote di Beatrice Juliano “Virginis in capillo”, figlia di Paulino Juliano, che andava sposa a Jo: Dominico Cavallo, apparteneva la casa palaziata posta dentro la terra di Policastro, nel convicino di “Santa Maria la gratia”, confine le case di Cola Prospero, la casa di Ippolita de Sinbari ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 801, ff. 115-117). 16.01.1643. Tra i beni che erano appartenuti al quondam Jo: Baptista Natale, troviamo una casa che attualmente possedeva Gio: Domenico Natale e nella quale abitava Paulino Juliano, posta nel convicino di “Santo Pietro”, confine Polita de Simbari, Cola Prospero e Gio: Gregorio Cerasario, via mediante (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 802, ff. 011v-021v). 14.11.1655. Davanti al notaro comparivano Andrea Juliano e la vedova Vittoria de Pace, per la stipula dei capitoli relativi al loro matrimonio. Paulino Juliano, padre del futuro sposo, gli donava la casa posta nella terra di Policastro nel convicino della chiesa parrocchiale di “S.to Pietro”, confine la casa degli eredi di Fabritio Piccolo, la casa degli eredi di Ippolita de Simbari, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 880, ff. 191-193v).

[v] 13.09.1605. Hijeronimo de Maijda e sua figlia Dianora de Maijda, vendono con il patto di retrovendita a Joannes Ber.no Petralia, una “domum terranam” posta dentro la terra di Policastro “in convicino ecclesie s.te Mariae gratiae iusta Casalenum mediante ditte ecclesie viam publicam duobus lateribus” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 286, ff. 130-130v). 06.10.1605. Joannes Ber.no Petralia, avendo acquistato con il patto di retrovendita da Hijeronimo de Maijda “alias lo mantuto” e da sua figlia Dianora de Maijda, una “domum terranam” posta dentro la terra di Policastro, “in Convicino ecclesie sante Marie gratie”, confinante da due lati con la via pubblica ed altri fini, per il prezzo di ducati quindici, riceve la restituzione di detta somma e restituisce la casa ai de Maijda (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 286, ff. 139v-140). 24.06.1613. Davanti al notaro ed al cospetto del parroco, compaiono Hijeronimo de Maijda “alias lo mantuto” e Joannes Andrea delo Moijo, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra il detto Joannes Andrea e Dianora de Maijda, figlia del detto Hijeronimo. Della dote faceva parte una “casa terranea con Camera Contigua”, posta dentro la terra di Policastro nel convicino della chiesa di “santa Maria della gr(ati)a”, confine il casalino novo che al presente fabbricava il detto Gerolimo, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 288, ff. 086v-087v). 23.01.1622. Negli anni passati, in contemplazione del loro matrimonio, Hijeronimo de Maijda “alias lo mantuto”, aveva promesso ai coniugi Andria Lomoijo e Dianora di Maijda, figlia del detto Gerolimo, 12 onze in monete d’argento. Al presente, il detto Gerolimo assegnava ai detti coniugi, tra l’altro: la casa con camera terranea posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “Santo Pietro”, confine “lo casalino novo” di detto Gerolimo “et le mura di Santa maria la gratia”, la via pubblica da due parti ed altri fini. Il detto Andrea concedeva al detto Gerolimo ed a Paulo de Maijda suo figlio, di fabbricare sopra il muro e la camera predetti, alzandoli a loro piacere cosi da fare “fundere le fusa di detto casalino novo”, “purchè non venghi corsune seu Canaletta allo muro di detta Casa, et Camera” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 007v-008v).

[vi] 08.10.1623. Davanti al notaro comparivano Caterina Popaianni, vedova del quondam Vespesiano Pantisano, assieme a Joannes Fran.co Callea, per la stipula dei capitoli relativi al loro matrimonio. Appartenevano alla dote una casa palaziata con casalino contiguo, posta dentro la terra di Policastro nella parrocchia di “santo Petro”, confine i casalini del quondam Ferrante Cerasaro, la via pubblica ed altri fini, assieme alla metà del “trapito” che essa deteneva in comune con suo fratello Vespesiano Popaianni, posto dentro la terra di Policastro confine Blasio Rizza ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 110-111). 26.05.1634 Davanti al notaro comparivano Caterina Popaijanni, vedova del quondam Fran.co Callea, assieme a Nardo Arenda, figlio di Joannes Simone Arenda, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Leonardo e Joannella Callea, figlia di detta Caterina. Appartenevano alla dote la meta della “Casa, et trappito” posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “santo petro”, confine la casa di Blasio Rizza, Gerolimo Amannito ed altri fini, mentre l’altra metà di detto “trappito” restava per i figli del quondam Vespesiano Popaijanni (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 078v-080v). 02.01.1637. Davanti al notaro comparivano il Cl.co Leonardo Arenda, marito di Joannella Callea, assieme a Caterina Popaijanni. Negli anni passati, detta Caterina, madre di detta Joannella, aveva promesso in dote ai detti coniugi diversi beni. All’attualità, adempiando alla sua promessa, consegnava loro, tra l’altro, la metà di una casa terranea “con trappito”, di cui l’altra metà rimaneva ai figli ed eredi del quondam Vespesiano Popaijanni, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di “santo Petro”, confine la casa di Blasio Rizza, le “[rip]e ditte delle Catarrate” e la via convicinale (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 304, ff. 001-002). 06.03.1646. Su richiesta di Blasio Ritia, il notaro si porta nella sua casa posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa parrocchiale di “S.ti Petri”, “iusta Ecc.am S.tae Mariae de gratiae”, vinella mediante, la via pubblica ed altri fini, per stipulare il suo testamento. ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 307, ff. 084v-087. 25.11.1647. Davanti al notaro comparivano Gio: Dom.co Lomoio, con il consenso di suo padre Andrea Lomoio, assieme a Paulo e Laura de Maijda, padre e figlia, anche per parte di Gio: Dom.co Scandale, marito di detta Laura. I detti Paulo e Laura asserivano che, negli anni passati, Santo Lomoio, fratello di detto Gio: Dom.co e figlio di detto Andrea, aveva donato a detta Laura la metà di una casa posta dentro la terra di Policastro, nella parrocchia di “S.to Pietro”, confine la casa di Blasio Rizza, “muro coniuncto”, la casa di Antonio Caputo, via pubblica mediante, la casa di S.ta Maria “la gratia”, “dalla parte di sop.a”, vinella mediante, la via pubblica, “dalla parte di sop.a” ed altri fini, assieme ad altri beni. Tali beni spettavano a Santo Faraco, come figlio ed erede della quondam Dianora de Maijda, mentre il detto Andrea Lomoio ne aveva l’usufrutto vita natural durante. La situazione aveva generato lite tra le parti che, all’attualità erano giunte ad un accordo. La detta Laura ed il detto Paulo, cedevano in feneficio di detto Gio: Dom.co la detta donazione dei detti beni, mentre il detto Gio: Dom.co s’impegnava a pagare ducati 13 e ½ al detto Paulo (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 103-106v). 06.09.1655. Testamento di Agostina Jerardo, moglie di Blasio Ritia, rogato nella sua domus posta dentro la terra di Policastro, nel convicino della chiesa parrocchiale di “S.ti Petri” (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 880, ff. 131v-132v).

[vii] 15.09.1630. Antonino Gatto vendeva a Francisco Marchise la “Cameram palatiatam” muro congiunto con un’altra domus “magna” di detto Antonino, posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Maria “gratiarum”, confine i “Casalenos” appartenuti al quondam Joannes Dom.co Sacco “et valonnem magnum dittum la iudeca” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 160-161).

[viii] 09 agosto 1644. Catharina, Julia e Feliciana Caruso, vendevano a Simione Lomoio il “Casalenum” che gli era pervenuto dall’eredità di Hijeronimo Ammannito loro padre, posto nella terra di Policastro “in Convicinio Sanctae Mariae Gratiarum Ecclesiae ad p(raese)ns Parochialis in loco Sancti Petri deruti in loco ubi dicitur la timpa delli Napoli”, confine la domus di Marco Maltise “muro coniuncto”, la domus di detto Simionis via mediante ed altri fini (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 803, ff. 079v-080v).

[ix] 10.01.1618. Joannes Laurentio Cervino, essendo debitore nei confronti della chiesa di “sante Marie gratie”, per un annuo censo di carlini 15 infisso sopra la sua vigna di “gorrufi” “ditta la fossa”, lasciato dal quondam D. Gio: Battista Cansoneri per la celebrazione di una ebdommada, mentre erano decorsi circa nove anni senza che fossero effettuati i relativi pagamenti che assommavano a ducati 13 e ½, e non avendo modo di pagare, cedeva alla detta chiesa, nelle mani del suo procuratore D. Ottavio Vitetta, “uno palazzetto” posto dentro la terra di Policastro, confine la casa di Gio: Petro Legname e le altre case di detto Gio: Laurenzo, la via pubblica ed altri fini, che si intendeva “l’airo di sopra et sotto con la scala fabricatizza”, con il patto di poterlo riscattare alla scadenza d’agosto e non in altro tempo (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 077v-078v).

18.10.1621. Joannes Laurentio Cervino vendeva al presbitero D. Joannes Baptista Favari, la casa palaziata consistente in due membri e un casalino dalla parte di sotto, confine le case di Gio: Thomaso Lamanno, il casalino di detto Gio: Thomaso, la casa di Gio: Petro Spinello, la via convicinale ed altri fini, esclusa la “Camera nova” che detto Joannes Laurentio aveva fabbricato dalla parte di sopra e che aveva venduto alla chiesa della Madonna della Gratia (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 293, ff. 073-074v).

13.11.1622. Oratio, il Cl.o Marcello e Jacobo Cervino, asserivano che, negli anni passati, il quondam Joannes Fran.cus Cervino, loro padre, aveva acquistato ad annuo censo da Joannes Dom.co Sacco, la “Continentiam Casalenorum cun orto” posta dentro la terra di Policastro nel convicino di S.ta Maria “la gratia”, confina la domus di detta chiesa, la via pubblica ed altri fini. Avendo rinunciato all’eredità paterna, i detti de Cervino dichiaravano di non volere pagare il detto censo. Il detto Joanne Dom.co, rientrato così in possesso del bene, lo vendeva ad annuo censo ad Antonino Gatto. (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 055v-056v).

04.05.1629. Thoma Lamanno “alias ucciuccarello”, vendeva al C. Ottavio Vitetta, procuratore della chiesa di S.ta Maria “gratiarum”, 2 “Casalenos” “sine signo muri”, posti dentro la terra di Policastro nel convicino della detta chiesa, confine un’altra domus della detta chiesa, i “casalenos” del quondam Joannes Dom.co Sacco che al presente possedeva Antonino Gatto, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 020v-021).

25.11.1647. Attraverso una donazione fatta negli anni passati, Laura de Maijda possedeva la metà di una casa posta dentro la terra di Policastro nella parrocchia di “S.to Pietro”, confine la casa di Blasio Rizza “muro coniuncto”, la casa di Antonio Caputo, via pubblica mediante, la casa di S.ta Maria “la gratia” “dalla parte di sop.a,” vinella mediante, la via pubblica “dalla parte di sop.a” ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 103-106v).

01.12.1653. Gio: Andrea Sacco, al presente “habitante” nella terra di Mesuraca, vendeva a Gianne Jerardo, padre di Lucretia di Policastro nipote del detto Gio : Andrea, “due Casalena dirute cum uno horticello” posti dentro la terra di Policastro, nel convicno della chiesa di S.ta Maria “la gratia”, confine le case di detta chiesa, le case di Fran.co Papaianni, “la via che si và alla Porta della Giudeca” ed altri fini, mentre l’orto confinava con la casa di Andrea Rocciolillo, la via pubblica ed altri fini (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 878, ff. 084v-085).

[x] 20.12.1625. Per consentirgli di prendere gli ordini sacri, D. Joannes Baptista Favari donava al C. Joannes Baptista Pollaci, un “vignale arborato di celsi” o “ortale di celsi”, loco detto “lo ringo”, con il patto che, dopo la morte del Favari, il detto Pollaci avrebbe dovuto far celebrare una messa la settimana nella chiesa di S.ta Maria “la gratia”. Rimaneva pattuito che, dopo la morte del Pollaci, l’ortale sarebbe rimasto alla detta chiesa in ragione dei ducati 50 che gli erano stati prestati dal C. Ottavio Vitetta, procuratore di detta chiesa (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 186-186v).

12.10.1634. Gio: Berardino e Gio: Fran.co Accetta, pagavano annui ducati 5 per il servimento di 1 “edonmada” la settimana nella “Clesia” di “Santa Maria la gratia”, che era assegnato dal Cl.o Ottavio Vitetta, procuratore di detta chiesa (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 301, ff. 151-152).

[xi] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 287, ff. 185-185v; prot. 289 ff. 020-020v; Busta 182 prot. 803, ff. 079v-080v.

[xii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 042v-043v.

[xiii] ASCZ, Notaio G.M. Guidacciro, Busta 182 prot. 803, ff. 117-118v.

[xiv] ASCZ, Notaio G.M. Guidacciro, Busta 182 prot. 806, ff. 051-052.

[xv] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 290, ff. 020-021.

[xvi] Rende P., Il monastero dei Francescani Riformati di Santa Maria delle Manche di Policastro, in www.archiviostoricocrotone.it

[xvii] Nell’atto si menziona Scipione Curto, procuratore della chiesa del SS.mo Salvatore di Policastro (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 78 prot. 291, ff. 037v-039).

[xviii] ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 101-102v.

[xix] AASS, 37 A.

[xx] 15.11.1647. Negli anni passati, Gio: Thomaso Scandale aveva comprato da Vittoria Rizza, un vignale posto nel loco detto “lo soccurso” (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 874, ff. 092-094). 25.09.1654. Gio: Tomas Scandale vendeva al D.r Lutio Venturi, l’annuo censo di carlini 25 per un capitale di ducati 25 sopra alcuni suoi beni, tra cui un vignale loco detto “lo soccurso”. (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 879, ff. 124-126).

[xxi] 20.01.1623. Julia Campana, vedova ed erede del quondam Fabio Caccuri, rinunciava in favore di Gio: Dom.co, Gio: Vittorio e Gio: Fran.co Caccurio, alcuni beni appartenuti al quondam Horatio Caccuri, tra cui la “vignula” posta dentro il territorio di Policastro, loco “sopra santa maria dello soccorso seu chiusella”, confine la vigna di Alfonso Caccurio, “la via publica che si va alla montagna et la via del venerabile monasterio di santa maria le manche”, ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 067v-069). 24.07.1623. Joannes Dom.co Caccurio lasciava una ebdomada in perpetuo nell’altare maggiore della chiesa di “Santa maria della olivella”, nominando cappellano D. Gegnacovo de Aquila, fintanto che il chierico Ferrante de Vito non si fosse fatto prete. Per soddisfare tale ebdomada, assegnava la possessione della “la vignola”, confine i beni di Alfonso Caccuri, “et due vie publiche” ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 294, ff. 099-099v). 11.01.1624. Davanti al notaro comparivano Joannes Baptista Lanzo e Battista Mazzuca, per la stipula dei capitoli relativi al matrimonio tra detto Battista e Lucretia Lanzo, figlia di detto Joannes Baptista. Apparteneva alla dote un pezzo di terra loco detto “la fico di luca” “seu chiusella”, territorio di Policastro, confine i beni del quondam Minico Cavarretta, i beni degli eredi del quondam Vespesiano Zupo, “la via che si va alla montagna et la via che si va in santa maria la spina”, ed altri fini (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 295, ff. 005-005v). 18.05.1654. A seguito di un accordo, la vedova Vittoria Richetta, erede del quondam Gio: Dom.co Caccurio, cedeva al R. D. Oratio ed a Carlo Caccuri, la possessione arborata con diversi alberi fruttiferi, posta nel territorio di Policastro dove si dice “sop.a lo soccorso detto la Vignula”, confine i beni che erano stati del quondam Alfonso Caccuri che possedevano Dieco Venturino ed altri, e “le vie publiche l’una, che si và alle Manche, e l’altra alla montagna” (ASCZ, Notaio F. Cerantonio, Busta 196 prot. 879, ff. 052-054v).

[xxii] 19.08.1632. Trovandosi indebitato, Vitaliano Larosa, abitante in Policastro, ipotecava le sue terre già gravate di “Camino”, nei confronti di Alfonso Campitello (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 299, ff. 059v-064). 19.08.1632. Con il denaro ricevuto da Alfonso Campitello, Vitaliano Larosa provvedeva ad affrancare l’annuo censo di ducati 5 per un capitale di ducati 50 sopra la sua gabella posta nel territorio di Policastro loco “Camino”, che pagava alla chiesa di S.ta Maria “dello soccurso” in relazione alla celebrazione di 1 ebdommada (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 299, ff. 065v-066v). 20.08.1636. Stefano Capotia asseriva che, negli anni passati, al tempo in cui era e come anche al presente si trovava ad essere, procuratore della venerabile chiesa di Santa Maria “dello soccorso” di Policastro, aveva dato a censo ducati 50 a Vitaliano Larosa al 10 %, sopra le terre di quest’ultimo dette “di Camino”. Successivamente il detto Vitaliano aveva affrancato il censo con una parte del denaro ricevuto da Alfonso Campitello. Non essendosi trovati altri che volessero prendere il detto censo, lo aveva preso lo stesso Stefano, in maniera da provvedere a pagare i cappellani che celebravano le messe. Tale censo era stato infisso sopra le terre di “Santo Cesario”, che detto Stefano deteneva in comune ed indiviso con il dottor Mutio Giordano (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 80 prot. 303, ff. 102v-103v).

[xxiii] 01.06.1629. Nel proprio testamento, il C. Gio: Thomaso Campana lasciava alla “madonna del soccurso” ducati 5 “p(er) riparare detta chiesa” (ASCZ, Notaio G. B. Guidacciro, Busta 79 prot. 297, ff. 036-037v).

[xxiv] 15.05.1642. Anibal Bello donava alla “Venerabilis Ecclesiae Sanctae Mariae nuncupatae dello soccurso” di Policastro e, per essa, al suo procuratore Stefano Capotia, la “vineam” posta “in districtu” di Policastro, loco detto “le chianetta”, nonché la “Domum constructam foris dictam Civitatem in Loco ubi dicitur Lo Salvatore, et proprie secus dictam Ecclesiam”. Si pattuiva che il detto Anibal avrebbe abitato vita natural durante nella casa donata, ricevendo il vitto dal detto procuratore ed impegnadosi in servizi per la detta chiesa (ASCZ, Notaio G. M. Guidacciro, Busta 182 prot. 801, ff. 094v-096).

[xxv] AASS, 37 A.

[xxvi] AASS, 37 A.

[xxvii] AASS, 4D, fasc 3.

[xxviii] AASS, 4D, fasc 3.

[xxix] AASS, 4D fasc. 3.

[xxx] “Ecclesia Sanctae Mariae Gratiarum cum unico pariter Altari regitur per R(everen)dum D. Caesarem Rocca, qui possidet. Beneficium sub eodem titulo in ea erectum, et missas ei adnexas celebrat.” ASV, Rel. Lim. Santa Severina, 1765.

[xxxi] “Ecclesia Santae Mariae de Succursu regitur per praed.m D. Caesarem Rocca, qui possidet. Beneficium sub eodem titulo in ea erectum, et de necessariis providet.” ASV, Rel. Lim. Santa Severina, 1765.

[xxxii] AASS, 72A.

[xxxiii] “Il Semplice Eccl(esiasti)co Beneficio di S.a M.a delle Grazie possiede un capitale di d. 150 sopra la Gabella di Cucoli confine li Campanari, e Foresta, e sopra Catrivari. Item un altro capitale di d. 50 sopra il q.m D. Vito Giordano. Quale Beneficio fu fondato nell’anno 1667 e d.e Rendite si trovano annotate nella Platea dell’anno 1728. Sistente nella Scansia di Policastro situata in q.o Archivio.” “Il Semplice Eccl(esiasti)co Beneficio di S.a Maria del Soccorso fondato nell’anno stesso 1667 tiene solam.te d.a Rendita. Un Ortalizio attaccato a d.a Chiesa Campestre alborato di Celsi, et altri albori fruttiferi, che s’affitta per quanto si può affittare. Tiene il peso di 4 messe l’anno nelli giorni delli Titulari di S. Biaggio e S.a Appollonia. Come pure il peso della Visita, e Cattedratico. (AASS, 72A).

[xxxiv] Per quanto riguarda Santa Maria del Soccorso ne rimane testimonianza esplicita attraverso un atto del 5 febbraio 1791. “Rimase l’affitto dell’Orticello della Chiesa del Soccorso di Policastro inclusa la Chiesetta diruta …” (ASCZ, Cassa Sacra, Atti Vari, Policastro 272/16).

[xxxv] ASCZ, Cassa Sacra, Atti Vari 308/3.

The post Le chiese di Santa Maria delle Grazie e di Santa Maria del Soccorso di Policastro appeared first on Archivio Storico Crotone.

Alcuni aspetti della Terra di Scala al tempo del Viceregno

Scala Coeli (CS).

“Il colle murato …, cinto da rupi e grotte che offrì per secoli sicuro rifugio agli scampati dalle invasioni turche e saracene. Si entrava nel paese attraverso quattro porte che si aprivano all’alba e si chiudevano al tramonto. Portavavuza, Portafischia, Portapiano e Portello o Portello della Timparella” (Padula Vincenzo).

La Terra di Scala e le fortificazioni di Crotone

La costruzione delle nuove fortificazioni di Crotone, specie nei primi anni, fu occasione di lavoro e di salario per numerosi Scalesi, che prestarono la loro opera come manipoli. Dalla fine del 1541 per tutto il 1543, numerosi di loro lavorarono alla fabbrica delle mura e castello di Crotone. I più assidui furono Cesaro Caligiuri, Sancto Verticello, Antoni Romutato, Nardo Mendicino, Cicco Cantermo, Francesco Cosentino, Joanne Greco, Paulo Greco, Frabbitio Greco, Cola di Napoli, Taliano Ficulo, Petro Puglisi, Cola Puglisi, Carlo Rizuto, Pompeo Zamponi e Joanne Campolongo.[i]

Il rapporto della “Terra di Schala” con la fortificazione della città di Crotone continuerà anche negli anni successivi. Nel “Partimento dela portatura de canne doi milia et docento de Petra che bisognano per compimento dela fabrica del belguardo del castello et della cortina dela Città de Cutrone, fatto il 21 giugno 1578”, troviamo che tra le “Terre propinque a Cutrone taxate ad ragione de canne dieci per ogni cento fuochi” vi è la Terra di Scala, che contando 215 fuochi deve contribuire con canne 21 di pietra.[ii]

Sigillo dell’università di Scala.

Abitanti della Terra di Scala nella seconda metà del Cinquecento

Negli atti del notaio Baldo Consulo di Cirò troviamo alcuni abitanti della Terra di Scala, che avevano relazioni economiche con la terra di Cirò: Donna Ysabella Scarnata,[iii] Joannes de Falcone,[iv] Orzino Grimaldi,[v] Joannes Dom.co Rumei,[vi] Felicis Ant.o Petra Paula,[vii] Jacobo de Felice,[viii] il notaio Jo: Ber(nardi)no de Ber(nar)do,[ix] Donato Gratiano,[x] Fabio Barbuscia e Gaudiano de Avella.

Fuochi

La popolazone di Scala aumentò progressivamente per tutto il Cinquecento fino alla metà del Seicento, per poi declinare. Nel 1521 è tassata per 145 fuochi, nel 1532 per 175 fuochi, nel 1545 per 212, nel 1561 per 215, nel 1595 per 258, nel 1648 per 293, nel 1669 per 112, nel 1732 per 180.[xi]

Feudatari

Giovanbattista Spinelli, barone di Fuscaldo, conte di Cariati (1505-1522), figlio di Troiano, signore di Summonte, sposò Livia Caracciolo, nel 1505 ebbe dal re Ferdinando il Cattolico il contado di Cariati. Ferrante Spinelli, duca di Castrovillari, conte di Cariati (1523-1547), figlio di Giovanbattista, sposò in prime nozze Diana, figlia di Belisario Acquaviva d’Aragona. Giovanbattista Spinelli, duca di Castrovillari, conte di Cariati (1548-1551), figlio di Ferrante, sposò Isabella di Toledo, figlia del vicerè Pietro di Toledo e di Maria Osorio Pimentel, marchesa di Villafranca. Francesca Spinelli, duchessa di Castrovillari, contessa di Cariati (1553-1564), figlia di Giovanbattista, sposò Scipione Spinelli, figlio di Carlo, duca di Seminara. Carlo Spinelli, duca di Seminara, principe di Cariati (1565-1568), sposò Ippolita di Giovan Francesco di Capua, conte di Palena. Scipione Spinelli, principe di Cariati (1570-1603), sposò Francesca Spinelli. Carlo Spinelli, figlio ed erede di Scipione, principe di Cariati (1604-1614), sposò Giovanna di Capua. Scipione Spinelli, figlio ed erede di Carlo, principe di Cariati (1615-1659), sposò Carlotta di Paolo Savelli, vedova di Pietro Aldobrandini. Carlo Filippo Antonio Spinelli Savelli, figlio ed erede di Scipione, principe di Cariati (1662) vendette Scala a Maurizio Coscinelli per ducati 27.000 con regio assenso del 30 giugno 1678. Maurizio Coscinelli morì il 22 gennaio 1694 nella città di Cosenza dove abitava e dove fu seppellito “nella chiesa matrice di detta Città di Cosenza”, seguì nel 1694 Giuseppe Coscinelli e poi nel 1698 Donica Coscinelli. Donica Castriotto Coscinelli, signora della Scala, sposò Luigi Vitilio, marchese di Auletta, la figlia Emanuela Erberta Vitilio dei marchesi dell’Auletta sposò Niccolò Parisani – Buonanni, marchese di Caggiano.[xii]

L’abitato di Scala ed i luoghi vicini. Particolare della tavola N.° 27 (1788) della carta di G. A. Rizzi Zannoni.

La chiesa arcipretale di Santa Maria

Già all’inizio del Trecento è documentata nella “Terra Scalae”, diocesi di Rossano, la presenza di un folto gruppo di religiosi. Nelle cedole per la Santa Sede del 1325 compaiono i “dompni” Falconus de Campana, Falconus, Ioah.es Funarius, Nicolaus Schettinus, Petrus Fusillus, Ioh.es de Marco e Adam S.ti Maurelli.

La successiva cedola del 1326 annota che nella Terra di Scala vi sono nove “clerici”.[xiii] Allora era signore della terra di Scala Giordano Ruffo.[xiv]

Nel 1437 su preghiera di Covella Ruffo, contessa di Montalto, la chiesa di S. Pietro di Cariati fu eretta in cattedrale ed unita a quella di Cerenzia dal papa Eugenio IV.[xv] Con la creazione della nuova cattedrale oltre alla città di Cariati anche le due terre di Scala e di Terra Vecchia ed il casale di Santo Maurello, che erano parte della diocesi di Rossano, passarono a far parte della nuova diocesi di Cariati.

Un regesto inviato il 23 marzo 1443 dal papa Eugenio IV al vescovo di Cariati (Bernardo Faiardo) concedeva l’ufficio di tabellionato a favore del presbitero Gaspare Calochuri de Scala.[xvi] Anche la chiesa dedicata alla Beata Maria della Terra di Scala con il suo titolo di arcipretale, assieme alla parrocchiale di San Basilio, ci compare alla metà del Quattrocento in diocesi di Cariati.[xvii]

Il vescovo di Cerenzia e Cariati Filippo Gesualdo (1602-1619) all’inizio del Seicento, descrivendo i luoghi religiosi di Scala, così si esprime: “La Terra della Scala, ha una sol chiesa curata col suo arciprete il quale con altri quattro, o cinque Sacerdoti, attende comunemente alla cura dell’anime, e non hanno altre entrade che le decime, et incerti de morti, quali godeno comunemente come comunemente attendono al servitio della chiesa. Vi sono altri Preti e clerici quali servono ancora la detta chiesa. Vi sono le compagnie del Santissimo Sacramento e della Madonna Santissima del Carmine, e due luochi de Religiosi in fabrica. L’uno delli padri di S. Francesco conventuale, et l’altro delli Padri Carmelitani, quali sono di esemplarità e frutto”.[xviii]

Il successore Maurizio Ricci (1619-1626) si sofferma sulla precaria situazione economica e religiosa: “La terra della Scala, che farà 1670 anime la cui cura s’esercita solo nella Matrice dalli Preti in comune, et saranno in tutto 15 preti in circa. L’entrade loro consiste in decime come s’è detto di sopra; et col servir tutto l’anno alle messe cantate li giorni festivi, vespri, processioni, et alla cura non potrà, havere un prete ducati quindeci l’anno. E’ per l’istessa tenuita non si fanno più Preti, et quel che e peggio la maggior parte sono ignoranti, et se per il passato se ne sono fatti, e perche almeno non erano maltrattati dalli detti commissarii del Nunzio come sono stati da quindici anni in qua. Remediare con l’unione di benefici non si puo fare perche in tutta la diocese non vi sono beneficii. Il remedio sarebbe l’accrescere la decima ut supra. In detta terra vi sono due monasteri di frati uno del Carmine la cui chiesa è buona, ma senza forma di convento. Vi stanno due Sacerdoti, et dei diaconi, l’altro di S. Francesco quale sta peggio assai, et con un sacerdote solo, et l’uno et l’altro sta fuori della terra il primo havera da 130 ducati d’entrada, et il 2.o n’havera da 40”.[xix]

Sappiamo che all’inizio del Seicento, nella chiesa arcipretale della Terra di Scala vi era un altare dedicato a San Francesco di Paola. Il semplice beneficio che vi era infisso e la rendita della chiesa o cappella dedicata a Santa Maria di Costantinopoli nell’agosto del 1609 furono concessi a Io. Victorio Caligiuri.[xx]

Gli stessi con le loro rendite alla morte del Caligiuri passeranno nel gennaio 1616 a Carlo Vecchierello.[xxi] Sempre in questi anni continua la sua presenza la confraternita del SS. Sacramento.[xxii] Scossa dal terremoto del giugno 1638, che distrusse sessantanove case ed altrettante rese inabitabili e causò ventiquattro morti, a metà del Seicento era arciprete di Scala Iosepho Vizza e alla sua morte avvenuta nel luglio 1655 seguì dal dicembre di quell’anno Petro Caligiuri.[xxiii]

La crisi economica aumenta le rivalità tra le famiglie, che sfociano spesso in ferimenti ed omicidi, alle quali partecipano attivamente anche il clero locale. Il 27 luglio 1658, dopo la celebrazione della messa domenicale, scoppia una rissa nella piazza pubblica ed il presbitero Michele Angelo Verticelli nell’intento di difendere il fratello commette un omicidio.[xxiv]

In questi anni permaneva ancora la vecchia consuetudine che prevedeva che la cura delle anime era dell’arciprete ma l’onere di amministrare i sacramenti spettava a tutti i sacerdoti della chiesa matrice, poiché tutti in uguale misura ricevevano le decime dei parrocchiani per immemorabile consuetudine.[xxv]

Nei primi decenni del Settecento la cura delle anime spetta come per il passato all’arciprete che però è aiutato da un coadiutore, volgarmente detto parroco. In questi anni il vescovo di Cariati, il cutrese Marcantonio Raimondi (23.12.1726 – 22.9.1732), eleva l’importanza della chiesa, facendola divenire simile ad una chiesa collegiata, introducendovi i titoli canonicali.[xxvi]

Allora la terra di Scala era sotto il dominio temporale del marchese di Auletta della famiglia Vitilio e contava 1200 abitanti. La cura delle anime era esercitata dall’arciprete e da un coadiutore curato, e i sacramentali erano conservati solo nella chiesa parrocchiale sotto il titolo dell’Assunzione della Beatissima Maria. Vi sono 20 sacerdoti, un diacono, un suddiacono e 13 chierici. Nella chiesa sono erette due confraternite, una sotto il titolo del SS.mo Sacramento e l’altra del SS.mo Rosario. Inoltre nella chiesa della Pietà vi è anche la confraternita della Passione Domini.[xxvii]

Tra i vari arcipreti, che ressero la chiesa nel Settecento, ricordiamo Tomaso Marcello, morto nel novembre 1752, al quale seguì nel gennaio seguente Francesco Ranieri e poi per privazione del Ranieri seguì nel 1756 Antonio Gervino.[xxviii]

Scala Coeli (CS), chiesa di Santa Maria Assunta.

Chiesa di Santo Basilio

La chiesa rurale di Santo Basilio della terra di Scala in diocesi di Rossano è già presente all’inizio del Quattrocento. Il papa Bonifacio IX, essendo la chiesa vacante assieme a quella dei SS. Quaranta del casale di Cortale, il 3 maggio 1402, incaricava di provvedervi all’arcivescovo di Santa Severina ed ai vescovi di Firenze e di Umbriatico.[xxix]

Segue un regesto del papa Eugenio IV diretto ad Andrea, abate florense di Sant’Angelo Militino, col quale gli concede la chiesa di Santo Basilio della terra di Scala in diocesi di Cariati, ed una foresta con terre e mulino in territorio di “Curipolati”, che in precedenza erano state date a Ciccho e rimaste vacanti dal 20 marzo 1443 per la promozione di quest’ultimo a vescovo di Umbriatico.[xxx]

Alla metà del Quattrocento la chiesa è citata come parrocchiale. Il papa Callisto III il 24 aprile 1456 confermava la chiesa a Bernardo de Lignamine, il quale l’aveva avuta concessa dal vescovo di Cariati.[xxxi]

La chiesa è segnalata per tutta la metà del Cinquecento. Concessa assieme ad altre rendite dal papa Giulio II ad Aloysio de Gibraleon. Nel marzo 1513 il papa Leone X la concedeva assieme ad altre rendite a Nicola Iuranna.[xxxii] Poi passò al suo cubiculario Thomas de Rubeis.[xxxiii] Infine pervenne a Petruccio Iuranna e quindi a Federico Iuranna.[xxxiv]

Scala Coeli (CS), scorcio del campanile della chiesa di Santa Maria Assunta.

La chiesa di Santa Maria della Pietà

La chiesa di Santa Maria della Pietà era sede della confraternita omonima. Essa è citata per la prima volta in un Breve di Alessandro VII del 3 febbraio 1656. All’inizio del Settecento vi era la confraternita della Passione del Signore.[xxxv]

Il vescovo di Cariati Carlo Ronchi

Il napoletano Carlo Ronchi, fu consacrato vescovo di Cariati nel dicembre del 1732, ma fu più volte richiamato dalla Santa Sede, perché spesso e volentieri si intratteneva a Napoli per molto tempo, adducendo il fatto di essere malato.

Dalle sue Relazioni ad Limina sappiamo che nel 1738 era a Roma, nel 1741 a Cariati, poi nel 1745 e nel 1750 a Napoli. Nel 1750, richiamato più volte dal Nunzio di Napoli, alla fine di quell’anno fu costretto a lasciare Napoli per la sua sede di Cariati. Dal 1751 al 1759 risulta presente a Cariati, poi andò ad abitare a Scala.

Egli, infatti, ritenendo Cariati pericolosa e anche nociva per la sua salute, trascorse l’ultimo periodo della sua vita a Scala. L’ultima sua relazione è infatti datata Scala sette marzo 1762.[xxxvi] A Scala morì il 9 gennaio 1764.[xxxvii]

Già nella sua relazione in data 9 gennaio 1759 il vescovo faceva presente, accogliendo le molte istanze e richieste di aiuto, di essere riuscito a riportare la pace tra gli abitanti di Scala, ponendo fine alle molteplici liti e agli aspri conflitti di interessi che da molti anni opponevano i cittadini ai vecchi amministratori dell’università e al marchese.[xxxviii] Ma la pace durò poco, che un’altra lite oppose il dottore Iosepho Tursi della terra di Scala, al marchese per il rendiconto di sei anni della amministrazione del feudo. Dopo aver perso molto tempo e pazienza, il vescovo finalmente riuscii a comporre la lite.[xxxix]

Scala Coeli (CS), scorcio del campanile della chiesa di Santa Maria Assunta.

I conventi dei Carmelitani e dei Francescani

Il convento dei minori conventuali fu soppresso nel 1653 per Bolla di Innocenzo X. Quello dei carmelitani fu fondato nel 1579 sotto il titolo della SS. Trinità. Abitato da pochi frati fu continuamente osteggiato dai vescovi di Cariati, che cercarono continuamente di sopprimerlo per incamerarne le entrate.[xl]

La Giudecca

La Giudecca era situata dentro le mura vicino ad una porta secondaria della città detta “Portello” o “Portello della Timparella”. Ancora oggi rimane il toponimo ad indicare questa area. Un atto notarile della seconda metà del Cinquecento del notaio Baldo Console di Cirò relativo all’atto di vendita di una casa palaziata di Scala ci fornisce il nome di alcuni abitanti della Giudecca. Il 14 marzo 1574 nella terra di Psycrò davanti al notaio Baldo Console si costituiscono il magnifico Fabio Barbuscia della terra delle Scale da una parte e Gaudiano de Avella della stessa terra delle Scale dall’altra. Il Barbuscia afferma di possedere una casa palaziata dentro la terra delle Scale “in loco dicto la Judeca” confinante con la casa del De Avella e vie pubbliche da entrambi i lati. La cede al Barbuscia per ducati 48.[xli]

Scala Coeli (CS), ingresso di una abitazione del centro storico.

Notizie tratte dal “Libro dove s’annotano l’entrade di q(ue)sta Bar(onal) Corte di Scala feudali, e burgensatici” dal 1692 al 1695 dell’erario Benedetto Nocera.[xlii]

Il 15 aprile 1695 Horatio Tauro, protonotario e avvocato fiscale nella Provincia di Calabria Citra, era incaricato dal Supremo Tribunale della Regia Camera, di recarsi nella Terra di Scala e per servizio del Regio Fisco, prendere informazione della liquidazione del Relevio della Terra della Scala per morte del Dottore Maurizio Coscinelli, barone di quella Terra.

Entrate feudali

L’erbaggio della Difesa di Piscitriale, difesa di Peditorto, difesa di Sciagurata, difesa di San Martino, Mastrodattia delle prime cause civili e criminali, Bagliva e Palaggi, Doana e pagliare civili, Molino del Pantano. Censi ordinarii, musto sopra le vigne del qm Giacomo Griscionari, fida degli animali forastieri, Palazzo del castello, molino del Ruvello.

Le tre difese di Peditorto, Sciagurato e Santo Martino (beni feudali)

Sulle difese del barone si alternava il pascolo alla semina. L’erario baronale concedeva per due anni su ogni difesa il pascolo ai custodi di armenti dei casali silani e successivamente spettava all’univesità di Scala di affittarla per due anni a semina agli abitanti del luogo. Custodi di armenti e massari, pascolo e semina, si avvicendavano sulla stessa difesa.

“I terreni di Pedicorto, Sciagurato e S. Martino che tiene l’università di detta Terra detta Baronal Corte li tiene et have il ius di vendirsene per dui anni continui uno così susseguentemente dui l’altro et dui l’altro”. Nel mentre una difesa era al primo anno di affitto a pascolo, un’altra era al secondo, mentre la terza era al primo a semina. La Corte baronale possedeva l’erbaggio delle Difese di Peditorto, di Sciagurato e di Santo Martino con l’alternativa con questa Università, “cioè il Barone s’usufrutta la Difesa di Perditorto per due anni continui e poi sobentra questa Università al frutto della medesima et il Barone passa al Pascolo della Difesa di Sciagurato parimente per due annate e poi sobentra la detta Università et il Barone passa al pascolo di Santo Martino per le due annate spettanti alla Baronal Corte e così successivamente … cioè due anni per ogni Difesa si pascola dalla Baronal Corte e due anni immediate dall’Università. Le due annate che spettarno a questa Baronal Corte furono nell’anno 1693 et 1694, e che poi da settembre di detto anno 1694 passò al pascolo di S. Martino.”

Scala Coeli (CS), il paesaggio circostante l’abitato.

Difesa Peditorto (bene feudale)

L’otto settembre 1692 Angelo Caligiuri di Scala si obbliga con l’erario Benedetto Nocera di prendere in fitto per ducati 25 l’erbaggio di Peditorto per un anno e di pagare nella fiera della Ronza prossima futura 1693. Nel settembre dell’anno dopo la difesa è presa in fitto sempre per un anno, dal settembre 1693 per tutto agosto 1694, per lo stesso prezzo da Felice di Perri del casale di Firmo. Il Perri non pagherà in quanto i ducati gli furono “bonificati con li polledri della Corte che vi pascolarno”.

La difesa di San Martino (bene feudale)

Nel 1694/1695 la difesa di San Martino, dopo essere stata venduta a semina per i due anni precedenti dall’università, è venduta in erbaggio dall’erario baronale a Felice di Perri per ducati 50, pagati in fiera della Ronza.

La difesa di Piscitriale (bene feudale)

“Nella Difesa di Piscitriale che si possiede dalla Corte Baronale l’Università ogni tre anni si fa massaria da tutti li massari di questa Terra dividendosi le terre fra di loro secondo la possibilità di ciascuno cittadino che hanno bovi. Si contribuisce alla baronal Corte di questa Terra la somma di Tumula trecento cinquanta di grano che valutato a carlini sette il tumulo fanno ducati 245”.

Quando invece la difesa era affittata a pascolo vi potevano pascolare duecento bovini. Nel settembre 1692 i custodi di armenti Anselmo Curcio e Nicola Ferro si obbligano con l’erario Benedetto Nocera di pagare ducati 250 per l’erbaggio di Piscitriale “per tutto questo anno fino a tutto giugno 1693”. Essi promettono pagare i duc. 250 nella fiera prima della Ronza. Nell’annata seguente (1693/1694) essi pagano la metà (ducati 125) in quanto “in quest’anno s’è dato a massari con l’arato”.

Il 27 settembre 1695 Nicola Ferro del Casale di Casole, massaro di vacche di anni 45 circa e Francesco Maria Curcio del casale di Scalzati massaro di vacche di anni 48, dichiaravano all’agente del fisco di avere affittato dalla Corte Baronale la difesa di Piscitriale da quattro anni a questa parte in erbaggio per ducati 250 l’anno “ma quando c’è stato l’arato ne ho pagato solo ducati 125 atteso non posso pascolare in detta difesa più di quattro mesi e poi sono ferrato di andare fuora detto territorio in altre difese, mentre nella suddetta Piscitriale si fa massaria e si semina e nel seguente anno poi si raccoglie il grano et la baronal corte ne percipe poi il frutto. La difesa era stata affittata per due anni dal mese di settembre 1691 a tutto agosto 1693 per ducati 250 e poi da settembre 1693 in avanti l’ebbe in affitto per duc. 125 atteso in detta difesa vi era l’arato e vi si fè massaria e vi pascolai pochi mesi con il mio compagno”

Scala Coeli (CS), il paesaggio della vallata del Fiumenicà.

Fida (bene feudale)

La fida era una tassa che pagavano alla Camera baronale i custodi degli armenti dei casali silani per il pascolo di animali forestieri nel territorio della terra di Scala. Il pagamento della fida avveniva “in fiera di Ronza”. I custodi degli armenti provenivano quasi sempre dai casali di Cosenza (Casole, Macchia, Celico, Trenta, Scalzati, Firmo, ecc.). Essi oltre ai loro prendevano in custodia anche altri armenti di benestanti. Nell’annata 1693/1694 Giuseppe Macchia del Casale della Macchia si obbliga a pagare in fiera della Ronza ducati due per la fida delle sue vacche, che tiene in custodia in questo territorio di Scala “alli Comuni”. Per lo stesso motivo anche Ferrante Falcone di Celico il 25 aprile 1694 si obbliga e paga per le sue vacche in fiera della Ronza un ducato ed un tari. Segue Bartolo Caruso delli Trenta che il 7 maggio 1694 si obbliga per il pascolo delle “giomente che tiene in custodia del S.r Flaminio Valente”. Egli paga in fiera della Ronza un ducato, un tari e 15 grana. Anche Matteo Salatino delli Scalzati per la fida di dieci porci paga in fiera di Ronza due tari.

Mastrodattia delle prime cause civili e criminali (bene feudale)

Era data in fitto per la durata annuale per il prezzo di ducati 20, da pagarsi in tre rate, ad iniziare dal 7 settembre. Prendevano in fitto la mastrodattia benestanti del luogo che si associavano tra loro. Nell’annata 1692/1693 fu affittata a Carlo Vivacqua e compagni “per li X di prime cause”. I pagamenti ad iniziare dal 7 settembre 1692 furono effettuati da Carlo Vivacqua, Gostino Gualcuto, Diego Vizza. Nell’annata seguente 1693/1694 la mastrodattia fu affittata a Giovan d’Aggiano e compagni ed i tre pagamenti ad iniziare dal 7 settembre 1693 furono effettuati da Carlo Cariati, Gio. Porsio Celsi e Gio. Aggiano. Infine nel 1694/1695 fu affittata a Domenico Abbruzzise Horatio Gratiano e compagni.

Bagliva e Pelaggi (bene feudale)

Dalla “bagliva e pelaggi” l’erario del barone esigeva ogni anno ducati 40, in tre rate a iniziare dal 7 settembre. Il bene era preso in fitto da benestanti del luogo in società. Nel 1692/1693 era affittata ad Antonio Gratiano e compagni. Nel 1693/1694 ad Antonio Cariati e compagni. Nel 1694/1695 ad Francesco Lappano, Domenico Basile e compagni.

Scala Coeli (CS), il paesaggio della vallata del Fiumenicà.

Doana e Pigliate civili (bene feudale)

La Camera baronale incamerava ogni anno dal fitto della dogana ducati 24. Il bene feudale era preso in fitto da benestanti del luogo che si associavano tra loro. Nel 1692/1693 troviamo Gio. Battista Tadeo, Oratio Caligiuri, Michel’Angelo di Ricci, Francesco Calabrese, Colella Tringoni e Antonio Cosenza. Nel 1693/1694 Francesco Vivacqua, Michele di Trani, Gioseppe Lappano e Salvatore Vizza. Nel 1694/1695 Donato Jacovino, Antonio Scorpanisi e compagni.

Censi Ordinari (bene feudale)

Il barone esigeva numerosi censi dagli abitanti del luogo. Si trattava di solito di concessioni di piccoli terreni a vigna ad abitanti del luogo, “come per platea”, sui quali il censuario pagava un annuo onere prestabilito. Dai censi ordinari la camera baronale ricavava ogni anno 33 ducati. Sono citati Gio. Bacciliero, Gio. Mataluni, Gio. Vittorio Brancato, Salvatore di Tarsia, Gio. Trocca.to, Benedetto di Carlo.

Musto sopra le vigne del qm Giacomo Griscionari (bene feudale)

La Camera baronale esigeva da coloro che prendevano in fitto le vigne che erano state di Jacovo Griscionari salme quattro per una rendita di due ducati e due tari. L’entrata rimase inalterata per tutte le annate dal 1692 al 1695.

Vendita di animali

La compra e la vendita del bestiame avveniva soprattutto nelle fiere. I Scalesi sono presenti oltre che nella fiera della Ronza, in quelle di Sant’Antonio, di San Marco, e di San Giovanni dell’Agli.

1693/1694: “D.r Antonio Verticillo per porci n.° 80 venduti in fiera di Sant’Antonio d’ottobre 1693 – doc. 8; Rev. D. Jacovo Funaro per genchi n° 4 in fiera di S. Marco 94 e tre del Rev. D. Marco d’Aggiamo ch’à carlini quattro l’uno doc. 2 – 4.

1694/1695: “D.r Antonio Verticillo per nove giovenchi venduti nelli casali di Cosenza a marzo 1695 car.ni 3 – 3; Fran.co Lappano bovi n.° tre in fiera S. Marco car.ni 1 – 1; D.r Antonio Verticillo in fiera di S. Giov, dell’agli gencaroni n.ro diece doc. 4; D. Pape Funaro in fiera di Ronza 95 vacche figliate n.2 e un bove Doc. 1 – 3; D. Francesco D’Acri vacche figliate n.ro 2 e gencaroni n. 5 doc. 3 -1.

Campana (CS), il luogo dove si svolgeva la fiera della Ronza.

Il Castello (bene feudale)

Al tempo in cui erano feudatari di Scala gli Spinelli, il castello era dato in affitto. Andato in decadenza fu restaurato dal nuovo feudatario il cosentino Maurizio Coscinelli, che lo usò per una sua residenza. Prima di passare in potere del Coscinelli dal relevio presentato dal principe di Cariati Antonio Spinelli nel 1662 il palazzo del castello era affittato e dava una rendita annua di ducati 31. Così è descritto nel relevio del 23 ottobre 1662 presentato da Antonio Spinelli dopo la morte di Scipione Spinelli avvenuta il 22 dicembre 1659: “Li Palazzi del castello” davano una rendita annua di ducati 12, il “magazeno” del castello ducati 10 e le “Camere” ducati 9, per un totale di annui ducati 31.

Quindi alla fine del Seicento “Il Palazzo del castello con le camere di sotto, et magazeno novamente redificate dal Barone non si affitta servendoli per propria habitatione e comodo di esse”. Situazione ribadita dalla testimonianza dell’eletto Antonio Caligiuri, il quale interrogato sulla rendita che ogni anno la corte baronale percepiva dall’affitto del palazzo del castello, formato dalle camere e dai magazzini, rispondeva che “in tempo che questa terra si possedeva dall’Ill.re Principe di Cariati si solevano affittare il palazzo, camere e magazeno del Castello perché non vi habitava il Padrone ma dopo che passò questa terra in dominio del presente barone vi spese il medesimo grosse summe per redificare et accomodare il tutto e sempre è stata habitatione del Barone …”.[xliii]

I Mulini (bene feudale)

Tra i beni feudali redditizi alla Corte Baronale della Terra della Scala vi erano due mulini; quello del Russello e quello del Pantano. Il primo alla metà del Seicento non dava alcuna rendita perché era stato rovinato dalle piene del fiume. Il feudatario tuttavia aveva intenzione di ricostruirlo. Infatti nel Relevio del 1662 è descritto: “Il molino Russello che si dice portato via dal fiume, e che si sta redificando”.[xliv]

Evidentemente la ricostruzione non ebbe luogo in quanto al tempo dei baroni Coscinelli si legge che “Il Molino del Russello non si possiede dal Barone perché si perse via dal fiume assai prima del possesso di d(ett)a Terra”. Convalida l’abbandono la testimonianza del 29 settembre 1695 di Giovanni Ferraro rilasciata al protonotario Horatio Tauro: “Questo molino chiamato del Russello fu portato via dal fiume molto tempo prima che pigliò possesso di questa Terra il presente Barone ne piu mai si è redificato per causa del sudetto fiume che linverno porta piena grande a segno che anco dona fastidio al mio molino e fa dannaggio come seguì nell’anno del mio affitto che il barone fu costretto non solo conciare l’acquaro ma anche farvi una pietra nova e vi spese da circa docati sei”.

Rimaneva alla fine del Seicento il mulino del Pantano detto anche del Lauro. Più volte danneggiato dalle piene del fiume, il mulino come dal relevio nel 1659 era affittato per 35 tomoli di grano che a carlini sette il tomolo dava una rendita di ducati 24 tari 2 e grana 10,[xlv] alla fine del Seicento il suo affitto era calato a tomoli 28 di grano e dava una rendita di ducati 19 e tari 3.

L’affitto del mulino durava un anno, dal primo di settembre alla fine di agosto dell’anno successivo. Gli affittuari erano abitanti del luogo che in società prendevano in fitto per un anno il mulino, obbligandosi con l’erario del barone. Il 10 settembre 1692 in Scala Gioanne Ferraro e Pietro Vulcano si obbligano a pagare alla Corte Baronale e per essa all’erario Benedetto Nocera tomola 28 di grano per l’affitto del molino di Pantano dal primo settembre 1692 alla fine di agosto 1693 e di consegnarli in dies e per tutto agosto 1693 e che la Corte sia obbligata farli pietra e tutti gli acconci. L’anno dopo il mulino è affittato il 5 settembre 1693 in Scala da Gioanne Ferraro e Michelangelo Funaro di Scala con tutte le “pietre ferri e quanto sarà necessario”. Nell’inverno di quell’anno ci fu una piena grande “a segno che anco dono fastidio al mio molino e fe dannaggio … che il barone fu costretto non solo conciare l’acquaro ma anche farvi una pietra nova e vi spese da circa docati sei”.

L’anno seguente il 5 settembre 1694 il mulino è preso in fitto alle stesse condizioni dagli Scalesi Leonardo Pizzuto e Pietro Vulcano e poi nel 1694 “fu affittato a Gio. Ferraro e compagni di questa Terra per tumola ventiotto di grano che valutato alla solita voce di carlini sette fanno la somma di docati diecinove e t.ri tre”. Così chiamato a testimoniare si esprimerà il “bracciale” Giovanni Ferraro della terra della Scala di circa anni 40, che aveva in fitto per un anno continuo dal settembre 1694 per tutto agosto 1695 il molino di Pantano per il prezzo di tt.a 28 di grano: “la voce del grano che si puone fra cittadini di questa Terra sempre corre alla ragione di carlini sette il tumolo et all’istessa ragione si pose in detto anno 1694 per esserno grani mischi et il grano del molino anche si valuta alla med.ma ragione benche l’affitt.re del molino sempre vi perde mentre il grano del molino che si riceve viene di cento mischiglie e non si valuta alla med.ma ragione”.

Scala Coeli (CS), lapide che ricorda i caduti della Grande Guerra.

Entrate burgensatiche

Il terreno di Scandalo, Laurenza, Difese universali vendute, Olive del Pantano, Pantano, Conferma del sindaco, Ius della patente, vigne del Pantano.

Il terreno di Scandalo (bene burgensatico)

Il terreno di Scandalo nell’annata 1692/1693 fu concesso ai massari di Scala perché potessero seminarlo. Per la semina del terreno essi si obligarono a consegnare al raccolto tomola 336 di grano, che a carlini 7 il tomolo danno un’entrata alla Camera baronale di ducati 235 e tari uno. Nelle annate seguenti 1693/1694 e 1694/1695 Scandalo fu dato in affitto ad erbaggio a Nicola Ferro e Anselmo Curcio per ducati 135 annui, che pagarono “in fiera di Ronza”.

Laurenza (bene burgensatico)

Il territorio di “Laurenza” era concesso ai massari scalesi, che lo coltivavano a semina con un contratto di terraggio. Il pagamento era stabilito in maniera fissa in tomoli 12 di grano per un prezzo ducati 8 e tari 2. Presente nell’annata 1692/1693, nel 1693/1694 e nel 1694/1695 non c’è più.

Difese universali vendute (bene burgensatico)

Le entrate della Camera baronale provenienti dalle difese universali, vendute e pagate dal sindaco di Scala all’erario “in fiera della Ronza”, quasi si dimezzarono. Nel 1692/1693 il sindaco di Scala Paulo de Madara “per li terzi et assensi delle difese Universali vendute” versò ducati 108 tari 2 e grana 7 2/4. Nel 1693/1694 il sindaco Domenico Susanna pagò ducati 84 tari 3 e grana 5 2/3. Nel 1694/1695 il sindaco Domenico Susanna versò ducati 69 e grana 3 1/3.

Olive del Pantano e di Archilia (bene burgensatico)

Nell’annata 1692/1693 l’annata fu scarsissima e gli ulivi “non hanno portato frutto. L’annata seguente (1693/1694) gli ulivi nelle località “Pantano” e “Archilia” furono affittati insieme a Michelangelo Funaro e compagni per 180 “militra” di olio, che al prezzo di grana 25 il “militro” (mezza “litra”) resero alla camera baronale ducati 45. Nel 1694/1695 le “olive del Pantano” e quelle di “Archilia” furono date in affitto separatamente ed ad un prezzo più basso, invece che a grana 25 a grana 20, e diedero una rendita quasi della metà dell’annata precedente (invece che ducati 45, ducati 27 e tari 1). Le prime ad Antonio Gratiano per cento “militra” di olio che a grana 20 il “militro” resero duc. 20, le seconde a Giuseppe Ferraro per trentasei “militra” di olio, che a carlini due il militro diedero ducati 7 e tari 1.

Pantano (bene burgensatico)

Nel 1692/1693 è affittato a Felice di Perri per ducati 20 in fiera di Ronza. Nel 1693/94 Pantano con l’arato è affittato a Felice Perri e compagni per duc. 15. Nel 1694/1695 le terre del Pantano in terraggio e pervenutone tt.a 8 di grano a carlini sette il tt.o Duc. 5.3.

Vigne del Pantano (bene burgensatico)

Nel 1692/1693 sono affittate a Domenico Basile, Domenico Abruzzese, Angelo Caligiuri, Antonio Bennardo, Filippo Gratiano, Francesco Lappamo, Antonio Nascà e Marco Antonio Muscimari per 28 ducati e 2 tari. Nel 1693/1694 sono affittate a Angelo Caligiuri, Domenico Rizzuto, Filippo Graziano, Rev, Don Paulo d’Apprezzo, Francesco Lappano, Antonio Lappano, Antonio Bennardo, Domenico Matalone e Ansino Trovato per ducati 28 e tari 2. Nel 1694/1695 sono affittate a Angelo Caligiuri, Carlo Vivacqua, Filippo Gratiano, Francesco Lappano, Paulo Dottore, Domenico Matalone, Francesco Calabrese, Carlo di Carlo duc. 28 e tari 2.

Conferma del sindaco (bene burgensatico)

Ogni anno si eleggeva il sindaco ed un eletto. Il sindaco spettava ai nobili. Una volta eletto il sindaco doveva essere confermato dal feudatario, il quale nell’occasione esigeva cinque carlini. Furono sindaci Paulo de Madara, Domenico Susanna (1692/1693 e 1693/1694), Dieco Vizza (1694/1695) e Petro Vizza (1695/1696).

Ius della patente (bene burgensatico)

Lo ius della patente come mastro giurato era concessa a benestanti del luogo. Per poterla esercitare essi pagavano due ducati annui alla camera baronale. Nel periodo considerato esercitarono la carica Antonio Caligiuri di Carlo (1692-1694) e Pietro Gioanne Raniero (1694-1695).

Note

[i] ASN, Dip. Som. Fasc. 196, f.li 4-6.

[ii] ASN, Torri e castelli vol. 15, f. 19v.

[iii] 01.10.1583. Jo: Alfonso Scarnato della città di Strongoli, retrocede la domus palaziata posta nella terra di Cirò, “sine stabulo cum moeneano fabricato in convic.o portae maviliae”, confine il catogio dell’erede di Petro Malvato, la domus di Joannes Susanna, la via pubblica ed altri fini che Donna Ysabella Scarnata della terra di Scala e Michael Nino della terra di Calopezzati, suocera e genero, gli avevano venduto il 30.12.1582. ASCZ, Not. Consulo B., b. 9, ff. 070-070v.

[iv] 09.08.1579. negli anni passati, Joannes de Falcone della terra di Scala, aveva acquistato dal quondam Blasio de Marco, la domus terranea “cum antro intus ea” sita nella terra di Cirò, in loco “la placa sub castro”, confine la domus di Joannes Coluto, la vinella pubblica di sopra, la via convicinale inferiormente ed altri fini. ASCZ, Not. Consulo B., b. 8, ff. 347v-348.

[v] 19.04.1573. Jo: Maria de Falcono cede ogni diritto a Orzino Grimaldi della terra di Scala, sul casaleno posto dentro la terra di Cirò in loco detto “la rittusa”, confine la domus di Sibilia Philippelli, “menia t(er)rae p.tae”, la via pubblica ed altri fini, che il detto Orzino deteneva in buona fede, per vendita fattagli da Matteo Procaccio. ASCZ, Not. Consulo B., b. 8, f. 19v.

[vi] 31.12.1574. Donna Marg.ta de Castellis figlia del quondam Jo: Battista de Castellis, moglie di Joannes Dom.co Rumei della terra di Scala, vende al no: Petro Carusio, il casaleno sito nella terra di Cirò “in convicinio s.ti jo(ann)is”, confine il casaleno di Jo: Maria de Lalici, la domus di Scipione Philippelli, la domus palaziata di Ascanio Carusio, la domus di Jacobo Iuelis, la via pubblica ed altri fini. ASCZ, Not. Consulo B., b. 8, ff. 96-96v.

[vii] 26.01.1577. Fr.co Rizuto agente in nome del suo privigno Felicis Ant.o Petra Paula della terra di Scala, vende a Joannes Paulo Rizo la “particulam” di un casaleno di detto suo privigno relativa all’eredità di suo padre il quondam Joannes Petra Paula, sita nella terra di Cirò in “loco la valle”, confine la domus di Jo: Battista Inglisi, il casaleno di donna Justinia Curta, il casaleno di detto Joannes Paulo ed altri fini. ASCZ, Not. Consulo B., b. 8, f. 209v.

[viii] 24.02.1577. In relazione al matrimonio tra donna Cenza Poyeria e Jacobo de Felice della terra di Scala, faceva parte della dota della sposa, una casa terranea posta nella terra di Cirò “al convicinio de s.to Menna”, confine la casa di donna Nicola de Juncta, la casa dotale di Alfonso Morello, “la piaza de s.to menne”, “lo vallone seu la via publica” ed altri fini, gravata del censo di un grano alla baronal corte di detta terra. ASCZ, Not. Consulo B., b.8, ff. 215v-216v.

[ix] 04.06.1577. Il not.o Jo: Ber.no de Ber.do della terra di Scala, vende al m.s Jo: Matteo de Joanne, la domus consistente in due membri, una domus terranea “et palatiolo cum Antro intus ea” siti nella terra di Cirò in loco detto “lo celso seu in convicinio s.ti jo(ann)is”, confine la domus nova palaziata di detto m.co Jo: Matteo, la “viam pp.cam qua itur in templum s.ti jo(ann)is p.ti” ed altri fini. ASCZ, Not. Consulo B., b. 8, f. 227v.

[x] 13.10.1578. Donna Rosa de Parisio vedova del quondam Nicolao Crispi della terra di Crucoli, assieme a Jo: Dom.co, Jo: Paulo e Bettuza Crispi suoi figli, ed a Donato Gratiano della terra di Scala, loro genero e cognato, vendono al no: Marco Ant.o Carusio, la domus palaziata sita nella terra di Cirò in loco e convicino “porte cuccuviae”, confine la domus dell’erede di Nicolao de Parisio, la domus dell’erede di Jo: Maria Castrovillari, la domus del magister Fer.di Morelli, la via pubblica ed altri fini. ASCZ, Not. Consulo B., b. 8, f. 301v-302v.

[xi] Giustiniani L., Dizionario geografico – ragionato del regno di Napoli, Napoli 1804, Vol. 8 p. 355. Pedio T., Un foculario del Regno di Napoli del 1521 e la tassazione focatica dal 1447 al 1595, in Studi Meridionali n. 3/1991, p. 263. Barbagallo de Divitiis M. R., Una fonte per lo studio della popolazione del regno di Napoli, Roma 1977.